Por Germán Briceño Colmenares

En cierta ocasión en que le inquirieron sobre la naturaleza del éxito y el fracaso en las lides literarias, Borges dijo que en su época lo que hoy se llama éxito no existía, y lo que hoy se llama fracaso se daba por descontado. Al igual que el maestro argentino, la mayoría de los escritores y artistas de todo el mundo ha saboreado a lo largo de sus vidas el amargo regusto de las penurias y el fracaso o, en el mejor de los casos, de la fría indiferencia con que han sido acogidas obras a las que habían dedicado incontables años y desvelos y en las que tenían depositadas sus esperanzas.

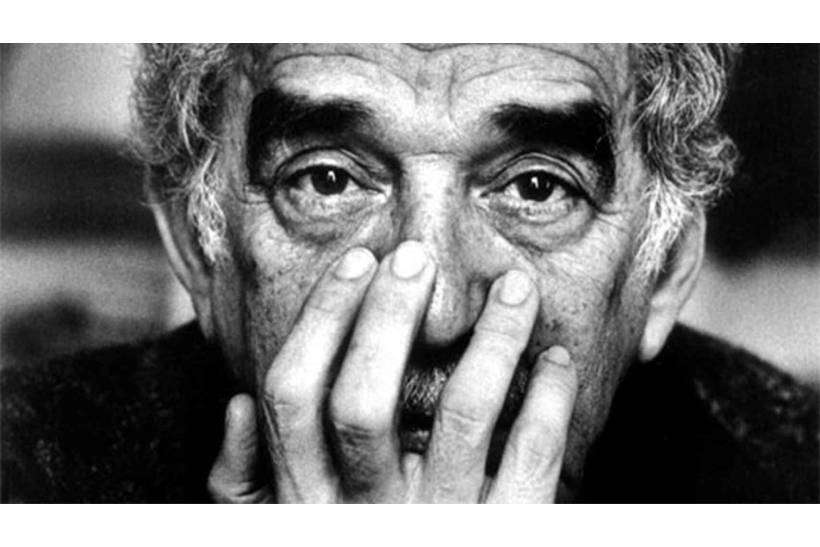

El propio García Márquez, quien ya era para entonces un periodista y escritor de ciertos quilates (aunque él insistiera en decir que se había dedicado a la escritura después de darse cuenta de que no servía para nada), contaba años después en tono humorístico el célebre episodio del envío de los originales de Cien Años de Soledad desde México a la sede de la Editorial Sudamericana en Buenos Aires. Cuando llegó con su mujer Mercedes a la oficina de correos, resultó que, después de pesar en una balanza el fajo de 700 folios, solo tenían dinero suficiente para pagar la mitad del importe. García Márquez tomó entonces una impetuosa y audaz decisión, propia de su carácter caribe y que bien podría haber formado parte de la novela misma. Resolvió dividir el manuscrito en dos y enviar solo la mitad, hasta donde les alcanzaba la plata. Acto seguido, volvieron a casa, recogieron unos cuantos peroles entrañables y emprendieron el rumbo hacia el Monte de Piedad mexicano para empeñarlos. Lo que obtuvieron a cambio fue un monto apenas suficiente para enviar la otra mitad de la novela. Al salir finalmente de la oficina de correos, rezongando por los apuros que habían pasado, Mercedes le espetó a García Márquez una frase genial: “Solo falta que la novela sea mala…”. El resto es historia.

Primo Levi, quien compaginaba arduamente la escritura robándole horas al sueño y a sus labores de químico de pinturas, se quejaba amarga, aunque discretamente, de que su sobrecogedor testimonio sobre los horrores de Auschwitz, reunido en la memorable trilogía homónima, solo hubiera alcanzado a vender unos pocos ejemplares varios meses después de su publicación. El resto de los ejemplares, en una lúgubre metáfora, reposaba guardado en cajas en un oscuro depósito desvencijado. Levi no podía concebir que luego de vencer su propia resistencia a revivir y contar la pesadilla del holocausto que le había tocado padecer en carne propia, su testimonio acabara siendo pasto del olvido. Las historias de Borges, García Márquez y Levi encuentran eco en las vidas de casi todos los escritores, que más de una vez, o quizás muchas, han tenido que pasar por periodos de sinsabores, olvido y oscuridad.

Hace poco me topé con uno de estos episodios, desconocido para mí, que viene a confirmar lo dicho. La noche del 3 de febrero de 1850, Nathaniel Hawthorne le leyó a su esposa el final de La letra escarlata, que acababa de terminar de escribir. “La novela le partió el corazón y la mandó a la cama con un tremendo dolor de cabeza”, escribió exultante a un amigo al día siguiente, “¡lo que me parece un éxito clamoroso! A juzgar por su efecto”, agregaba, “calculo obtener lo que los jugadores de bolos llaman ¡un strike!”. A sus cuarenta y seis años, y tras un cuarto de siglo de empeño literario sin atisbos de éxito –durante los que probó distintos empleos, distintos estilos de vida y distintos lugares de residencia–, esperaba finalmente obtener la fama y la fortuna.

Sus expectativas resultaron acertadas y equivocadas al mismo tiempo. La letra escarlata pasó a ocupar de inmediato la categoría de clásico, le granjeó a su autor un bien ganado prestigio y sigue estando hoy entre las obras maestras de la literatura americana. Sin embargo, solo se vendieron en vida de Hawthorne unos 7.800 ejemplares, lo que le reportó al escritor unos 1.500 dólares, suma nada desdeñable para la época, pero muy lejos de lo que podría calificarse como riqueza, menos aún un strike de bolos. Tomo prestada la anécdota, y lo sustancial de las reflexiones que le siguen, del magnífico prólogo a una edición moderna de la obra cumbre de Hawthorne firmado por la influyente crítica literaria Nina Baym, quien fuera profesora emérita de literatura en la Universidad de Illinois.

Después de una vida errante, que incluyó una pasantía de cuatro años como cónsul de Estados Unidos en Liverpool –que fue un último esfuerzo por garantizar la estabilidad económica de la familia–, Hawthorne volvió a Nueva Inglaterra en 1859, para encontrarse con una nación al borde de la Guerra Civil. El paréntesis diplomático y la situación prebélica conspiraron contra su labor creativa y sus temas literarios ya no gozaban de tanto favor en un ambiente marcado por el conflicto. También la salud comenzó a hacer mella en sus facultades. Murió en 1864 sin haber conseguido la tan anhelada estabilidad y, como afirmaba Baym, a pesar de haberse ganado un lugar en la posteridad, con toda probabilidad no se habría considerado a sí mismo un hombre de éxito. No logró hacer realidad su sueño de ser el célebre autor de una seguidilla de best-sellers, el sir Walter Scott o el Charles Dickens de América.

Hoy casi todos los escritores de ficción que se lanzan al ruedo, en este mundo nuestro tan dado a la gratificación inmediata y efímera, esperan lograr en el acto un libro que sea al mismo tiempo un superventas y una gran obra literaria. No se dan cuenta de que, como lo atestiguan Borges, García Márquez, Levi, Hawthorne y tantos otros, el precio del éxito artístico es tal vez el fracaso comercial, y un gran éxito económico no suele ser garantía de buena literatura, a veces más bien lo contrario. La lección que nos enseñan estos grandes maestros es que el éxito (entendido como reconocimiento generalizado y fortuna), que a ellos también se les hizo esquivo, no debe ser nunca el fin de una vocación, y que a veces el precio que hay que pagar por seguir dicha vocación es tener que fracasar muchas veces, ganándose la vida en lo que mejor se pueda sin abandonar la tarea creativa y el proyecto personal.

El tiempo, que es siempre buen y justo pagador, sabrá recompensar a quienes estén dispuestos a no renunciar a sus sueños.