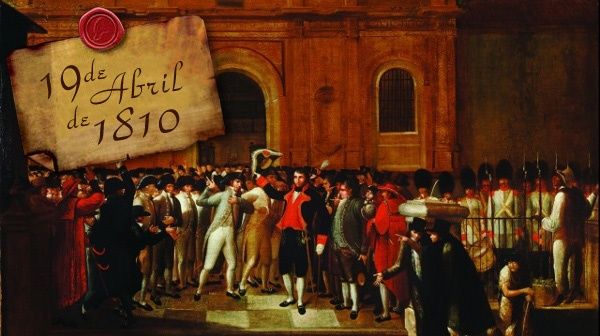

Con motivo de cumplirse hoy 208 años de los sucesos que se llevaron a cabo el 19 de abril de 1810, rememoramos un articulo del historiador Elías Pino Iturrieta publicado en la Revista SIC N* 723 (Abril 2010) donde realiza un análisis con motivo de los 200 años de dichos acontecimientos.

El 19 de abril de 1810, 200 años después

A pesar de la retórica presidencial, en realidad los sucesos del 19 de abril de 1810 no parecen muy vinculados con los asuntos de nuestros días. Fue como un estreno de debutantes en el que predominó la vacilación, o cuyo libreto se redactó para que pareciera una presentación que no levantara roncha

Elías Pino Iturrieta*

Tal vez nadie en la década anterior hubiese tocado el tema que hoy tocamos aquí, por la obviedad de la respuesta. Nada nos obligaba a revisitar los sucesos de un Jueves Santo perdido en un rincón, ni siquiera la curiosidad de mirar hacia unos pasos que podían relacionarse con nuestra posteridad. Sabíamos lo que debíamos saber sobre esos lejanos eventos, de veras nada o casi nada, porque seguramente no nos hacía falta averiguar mayor cosa. O porque podíamos conformarnos con los cromos abocetados en la escuela, no en balde referían a unos episodios sin cuya memoria podíamos vivir en paz sin cargos de conciencia. O porque, para persistir en una rutina alejada de las magnas reminiscencias, bastaban las menciones protocolares de la prensa hechas con desgano cada abril para cumplir las formalidades de la patria. Más todavía, apenas importaba la equivocación de los colegiales cuando confundían la salida del gobernador Emparan, sucedida en 1810, con la declaratoria de la Independencia suscrita al año siguiente. No sólo los colegiales metían entonces la pata, sino también la mayoría de sus padres y representantes, para que las efemérides volvieran a la costumbre de seguir su rumbo sin pena ni gloria. Ahora es otra la relación de la actualidad con el comienzo del proceso de la Independencia de España, motivo que puede justificar las letras que siguen.

Un motivo general

Es otra, en primer lugar, porque han pasado doscientos años del acontecimiento y las sociedades, en cualquier latitud, han asumido la obligación de hacer fiestas cuando comprueban que todavía existen después de un largo caminar, cuando pueden presumir que no se han doblegado, según sus voceros, ante los desafíos del tiempo a pesar de los escollos del itinerario. Después de doscientos años hay que decir: estamos aquí y lo demostraremos con un espléndido convite a través del cual reconoceremos el trabajo de los padres fundadores. Es una necesidad, mas también una suerte de mandamiento acatado por las colectividades desde cuando sienten que han llegado a la madurez. Pero, además, hay que pregonar los triunfos ganados en el largo viaje sin detenerse en actos de contrición, en minucias capaces de estorbar el reino de unas estatuas cuyo bronce se retoca para la oportunidad.

En 1910, cuando ocurrió el Centenario de la Independencia, Gómez se puso a inaugurar obras públicas y a entregarle a sus súbditos el conjunto de efigies y arcos triunfales del campo de Carabobo, capaz de fijarse en la sensibilidad de la gente de la época y en la de nuestros días. Además, echó mano de Tito Salas para que complementara la iconografía oficial de la república, restauró la casa natal y alguna de las propiedades campestres del Libertador, compró el archivo de Miranda para depositarlo en arca dorada, insinuó que los concejos municipales cambiaran la designación de las calles de los pueblos por nombres relacionados con la gesta; y, desde luego, se proclamó como continuador de la obra iniciada en 1810. Pero así pasó en el resto de Latinoamérica, a través de un collar de inauguraciones, himnos y discursos a cuya cúspide llegó la dictadura de Porfirio Díaz en México, la más prolífica en las verbenas del Centenario. El almanaque de los hombres es implacable en materia de inciensos, especialmente en funciones estelares. De allí que ahora nos toque, como venezolanos, ocuparnos del bicentenario de la Independencia. No importa si no teníamos ganas, o si habíamos olvidado la cita, porque la autoridad aparece de pronto para recordarla. Es una puntualidad que necesita compañías multitudinarias.

Un motivo particular

Pero es otra, también, por la machacona referencia a la historia patria que caracteriza al actual régimen y a su corifeo supremo, el presidente Chávez. La evocación del pasado heroico y especialmente el regodeo en las batallas de principios del siglo XIX y en la carrera de Simón Bolívar, presentadas como médulas del capítulo estelar en la evolución de la sociedad, superior e irrebatible frente a cualquiera de los períodos anteriores y posteriores, ha poblado la retórica en torno a las búsquedas y a las metas de la sociedad como jamás antes. Desde 1830, cuando se funda el Estado nacional, comienza la redacción de un repertorio de grandezas cuyo fundamento es la apología de las batallas de la víspera y de sus conductores, a quienes se pone a navegar en un mar de hipérboles, de manera que no estamos frente a una conducta inédita. Gobernantes como Guzmán y López Contreras fueron duchos en materia de exaltación y manipulación patrioteras, por mirar de soslayo sólo a dos perlas de un prolijo collar. La peculiaridad del manejo de la historia que se hace hoy radica en su forma de divulgarla a través de los más media, no sólo por el tiempo imposible de calcular en el que se efectúa, sino también por la manera reiteradamente tendenciosa que lo distingue. De allí la alternativa de jugarlo como una peculiaridad, debido a la cual las celebraciones del centenario de la Independencia puedan formar parte del interés del pueblo en términos excepcionales.

El presidente Chávez lleva ya diez años explicando la Historia de Venezuela por televisión, a través de peroraciones que se vuelven interminables, usualmente en cadena nacional. Y explicando en forma llana, sin erudición ni citas cargosas, para que el espectador forme parte de un aula gigantesca en la cual se fabrica una versión del pasado capaz de orientar su imaginario. De allí que se pueda pensar en la historia como parte de la cotidianidad en un tiempo como éste, bombardeado por hazañas que se tornan familiares y poblado por adalides con quienes somos después capaces de hablar en las charlas de sobremesa y en los intercambios de los botiquines. Lo que vamos a conmemorar deja de ser remoto, pierde sus antiguas calidades de majestad e inaccesibilidad, entonces. Pero, además, el hecho de que divulgue una historia beligerante le insufla vigor al fenómeno. El Presidente no es un catedrático equilibrado que revisa los anales del pasado para ofrecer un tipo de verdades que puedan ser admitidas por todos en medio del sosiego. Actúa, por el contrario, como manejador de una hoz afilada que corta lo que quiere cortar, que desgaja lo que supone debe desgajar, para quedarse con un repertorio de individuos y de acontecimientos en cuya obra pretende encontrar modelos exclusivos y excluyentes para la actualidad. También una nómina de demonios a quienes lleva y trae del infierno en sus discursos, con el objeto de que se integren después a nuestros particulares avernos. Una pedagogía así de tendenciosa puede animar el cotarro, para que lo que venga no sea sólo un desfile tedioso ni una corona de flores que marchitará la inclemencia del clima de abril para que los pedestales retornen otra vez sin molestias a su soledad.

La cara y la máscara de un Jueves Santo

En realidad, los sucesos del 19 de abril de 1810, como parte de un estreno de debutantes en el que predominó la vacilación, o cuyo libreto se redactó para que pareciera una presentación que no levantara roncha, no parece muy vinculado con los asuntos de nuestros días. Un puñado de aristócratas manifestó entonces lealtad a Fernando VII, rey aprisionado por Napoleón, y se dispuso a defender los derechos del cautivo de manera autónoma, sin depender del Consejo de Regencia que comenzaba a funcionar a la bartola en España. Los aristócratas hicieron las cosas en privado, en el interior de sus cenáculos, y hasta se atrevieron a actuar en nombre del pueblo y a designar una representación de los pardos sin consultar a los interesados. Las cosas no pasaron de allí, en principio, para que sobreviniera más tarde un torbellino que tal vez nadie imaginara mientras el Capitán General se apresuraba a hacer las maletas y los blancos criollos se repartían media docena de empleos y dignidades. Fue un paso gigantesco, en la medida en que desembocó, de inmediato, en una modificación de la idea que se tenía de lo público; y en que fue el resultado de un proceso de maduración de un sector de la sociedad que bailaba por primera vez con partitura propia. Sin embargo, no demostró una vocación panorámica, esto es, ni siquiera perfiló el deseo de que se tratara de una reacción masiva que condujera a una metamorfosis de envergadura.

Pero el Gobierno, para medrar del acontecimiento, habla de otra Independencia a su cargo, es decir, de la continuación de un proceso iniciado en 1810 y resucitado ahora en procura de la justicia y la solidaridad pendientes desde entonces. Esa justicia y esa solidaridad no se anunciaron en aquella histórica cuaresma, según pudiera demostrar con facilidad cualquier investigación equilibrada partiendo de las fuentes de la época, pero el Gobierno y su insólito Presidente-historiador afirman lo contrario. También faltó el pueblo en aquellos días, ausencia que debía llamar la atención de un régimen aficionado a las multitudes, pero es cuestión de asegurar, por ejemplo, que la gente sencilla no apareció en nuestro primer lienzo de orientación heroica porque Juan Lovera, su pintor, era oligarca. Gracias a esas y a otras enormidades, podemos jurar que el 19 de abril que ahora nos toca será distinto y estará más cerca, cálidamente más cerca, si lo comparamos con aquellos que recordaron nuestros abuelos y aún podemos recordar nosotros cuando hacemos memoria de vivencias anteriores a la revolución. La diversidad no sólo radica en el hecho de que probablemente lo sentiremos como parte de una cara intimidad, sino también en el empeño que se ha fraguado de reinventarlo para beneficio de un proyecto político. No significa lo dicho que esté el Presidente inaugurando la manipulación de la historia y el manoseo de las fechas esenciales para que adornen su tránsito. Esas habas se cuecen en Venezuela desde los tiempos de Páez, cuando apenas nace la república, pero en un horno cuyos artífices no operaban con recetas temerarias.

* Historiador, profesor de la UCAB.