Este dossier tiene como telón de fondo el estudio Sociografía religiosa del Venezolano, realizado por el Centro Gumilla bajo la dirección del Dr. Jesús María Aguirre, s.j. y la investigadora Melanie Pocaterra, con trabajo de campo del Instituto Delphos, C.A.

El estudio examina la evolución de la religiosidad en Venezuela considerando factores históricos, culturales y sociales que han influido en la pluralización religiosa del país. Estos dos trabajos son parte del contexto necesario para explicar la investigación. Ambos tienen la autoría del doctor en Ciencias Sociales, Jesús María Aguirre, s.j.

PLURALIZACIÓN RELIGIOSA Y DESECULARIZACIÓN

Contexto histórico socio religioso

El análisis de las religiones y de la religiosidad en Venezuela no puede hacerse sin considerar el substrato histórico y las diversas capas culturales que se han ido superponiendo y entrecruzando desde el choque entre los dos mundos.

La multiplicidad etnográfica, reflejada en la variedad lingüística de las poblaciones precolombinas, nos revela la dificultad para reconstruir un mapa religioso diferenciado de culturas ágrafas, que ya desde la conquista y colonización española fue abruptamente reconfigurado por la imposición de la religión católica sobre las culturas indígenas paganas, a través del sistema de las misiones.

Más aún, este proceso fue profundamente afectado por la irrupción del tráfico esclavista proveniente de un tercer continente, África, entre los siglos XVI y XVII, cuyas oleadas impregnaron con sus religiones aborígenes, consideradas supersticiosas y mágicas, los intersticios indígenas e hispánicos, principalmente en las zonas costaneras.

Desde los primeros españoles católicos advenidos a Paria en el tercer viaje de Cristóbal Colón, la Corona española –gracias a las Bulas emitidas por el papa Alejandro VI– asumía la responsabilidad de la cristianización de los naturales de las Indias, en su doble condición de católicos bautizados y súbditos de esta.

Esta concepción del modelo de cristiandad bajo la monarquía hispánica será dominante durante toda la etapa colonial del siglo XVII y XVIII hasta la ruptura emancipadora, pero se mantendrá a través de los patterns culturales asimétricos, heredados y transmitidos inercialmente.

La independencia política del imperio español marcará un primer hito de ruptura geopolítica y de diferenciación socio-cultural. La influencia creciente de potencias con modelos políticos más liberales y democráticos inducirán unos cambios irreversibles en la formulación de los derechos humanos y en la adopción del principio de tolerancia religiosa.

Los conflictos entre los poderes civil y eclesiástico ya se habían suscitado en el Congreso de Cúcuta en 1821, cuando se constituye la Gran Colombia y la República plantea continuar en el ejercicio del derecho de patronato que tenían los reyes de España en las iglesias metropolitanas, catedrales y parroquias de esta parte de América (Micheo, 1983:16).

Sin embargo, como apunta Beltrán para el caso de Colombia y que es extensible a Venezuela hasta su separación de la Gran Colombia:

[…] la Iglesia Católica se mantuvo como la institución más poderosa de Colombia. Su influencia se hacía sentir en todos los campos sociales, incluidos los campos político, cultural y educativo. Esta influencia no se limitaba a la esfera pública, sino se extendía al espacio propio de la vida privada: orientando y regulando la vida de la mayoría de los colombianos. (Beltrán, 2013:59)

El cambio republicano

El punto de inflexión, una vez constituida la República de Venezuela se dará en 1830 cuando fue aprobada la nueva constitución y se decretó su solemne publicación y juramento que debía hacerse en las iglesias, que confería su legitimación por la íntima conexión que el pueblo establecía entre las leyes y la religión. Pero en razón de que los tres prelados principales del país, el arzobispo Mons. Ramón Ignacio Méndez, Mons. Mariano de Talavera, obispo en Guayana, y Mons. Buenaventura Arias, rector de la ULA, se negaron a juramentar y cumplir las ceremonias requeridas, fueron desterrados del país.

Los incidentes en torno a la aprobación de la constitución, la libertad de cultos, y sobre todo de la Ley de Patronatos se repitieron cada vez con mayor pugnacidad hasta que los gobiernos de giro liberal impusieron políticas destinadas a debilitar a la institución religiosa y a sus actores.

La abolición de los conventos de varones en 1848 –incluso de los jesuitas, que ya no estaban en el país desde la expulsión de Carlos III–, fue otro hito clave de la pretensión gubernamental de supeditar absolutamente la Iglesia al Estado.

También progresivamente el Estado comienza a tomar las riendas de la educación general, que había sido un ámbito de control eclesiástico, y ya en 1856 se separan el Seminario y la Universidad, que habían estado regidos por la Iglesia desde su fundación.

La confrontación llegó a su punto máximo durante el periodo de Guzmán Blanco, quien ante el fracaso de reducir la voluntad del arzobispo Guevara y Lira a su arbitrio y la Iglesia a su control, en 1875 pidió al Congreso la separación de la Iglesia venezolana de su centro de Roma (Micheo 1983: 21).

La mediación diplomática del Vaticano evitó el cisma de estilo galicano, pero la organización interna de la Iglesia y sus recursos humanos y económicos se iban debilitando y en su conjunto la institucionalidad sufrió un gran desmedro debido a las guerras –emancipación y federal– y a las políticas públicas.

Una cifra ilustrativa sobre el clero nos muestra la magnitud de la caída, pues si en 1810 había 547 sacerdotes para unos 50 mil habitantes en la Archidiócesis de Caracas, para 1881 solamente se contabilizan 393 para toda Venezuela, que pasó de contar con unos 800 mil a 2.005.139 habitantes.

Tras los sucesivos gobiernos del guzmancismo y varios gobiernos inestables con dictaduras andinas, comienzan a abrirse algunas compuertas para la entrada de diversas órdenes religiosas, en primer lugar para atender hospitales y después para la atención de las misiones y algunos sectores educativos.

Esta apertura no será solamente para las organizaciones católicas, sino para las religiones, en general, y para numerosas denominaciones cívico-religiosas y asociaciones benéficas, de inspiración cristiana.

Después de la independencia comienzan a visibilizarse los protestantes y judíos desperdigados en pequeños núcleos, pero solamente a finales del siglo XIX los vilipendiados herejes comenzaron a adquirir contornos de una religión establecida, cuando el reverendo William M. Paterson, pastor metodista proveniente de los Estados Unidos organizó, en 1878, a un centenar de miembros en torno a la Iglesia del Mesías. (Diccionario de Historia de Venezuela, 1988:365).

La llegada de misioneros norteamericanos con espíritu proselitista a las que se sumaron los expulsados de China durante y después de la guerra civil, a mediados del siglo XX, otorgará un gran impulso a la expansión protestante. Si nos atenemos a datos suministrados por las mismas organizaciones, los protestantes de signo cristiano –en su conjunto– pasaron de unos 20 mil en 1930 a unos 200 mil en 1968, superando la tasa de crecimiento demográfico. (DHV, 1988:366).

La lenta recuperación eclesial y su consolidación

Resumiendo los rasgos más significativos del periodo antecedente, Micheo los resume en los tres siguientes: a) la sistemática lucha de los gobiernos en contra de la Iglesia institucional, b) el empeño de sucesivos gobernantes para que la Iglesia legitime sus actos legislativos, c) El persistente sentido religioso de la población y su adhesión al credo católico (Ibid. 24).

Precisamente este substrato sociorreligioso y cultural posibilitará la recuperación del campo eclesial católico, apoyado por refuerzos del exterior, sobre todo procedentes de Europa. El predominio del clero extranjero, bastante común en América Latina, reviste proporciones exorbitantes en Venezuela tanto entre los diocesanos como en el clero regular cuya distribución, para 1970, era la siguiente: nativos, 369 (18,4 %), naturalizados, 430 (21,4 %) y extranjeros, 1.208 (60,2 %).

Un registro realizado por la Asociación Civil Centro de Investigación Social (Cisor) sobre las fundaciones de casas religiosas entre 1891 y 1967 nos muestra el salto de los centros de salud –de 9 a 180–, de educación –de 6 a 310–, y pastoral –de 4 a 157–. (Ibid. 24).

Asimismo hay un incremento significativo de organizaciones de seglares en todo el país, pero con bases centrales sobre todo en Caracas, que ya para 1968 reúnen 6.475 hombres (30,4 %) y 12.132 (57,1 %) mujeres.

Sus características principales son, en primer lugar, el predominio del personal femenino en el laicado organizado y, en segundo lugar, la dominancia de las asociaciones devocionales (Ibid.33).

Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron a mediados del siglo XX en torno a los temas de la educación religiosa, el divorcio civil y la libertad política para los partidos socialistas y en particular el partido comunista. En 1946, después del golpe contra el presidente Medina Angarita, con Rómulo Betancourt en el poder, se instauró el periodo llamado Trienio Adeco, uno de los más conflictivos del siglo XX en las relaciones entre una Iglesia en ascenso y un Estado marcado por su sesgo nacional-estatista y anticlerical.

Después de este trance, recordado sobre todo por los enfrentamientos callejeros a causa del decreto 321 por las limitaciones que imponía a la educación católica, y la marcha atrás del gobierno, el sectarismo adeco encendió en todo el país las tensiones que provocaron el golpe contra el presidente electo Rómulo Gallegos en 1948, y la instauración primero de la Junta Militar y seguidamente la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958).

En esta etapa la Iglesia fue expandiendo su presencia e influencia en todo el territorio nacional. Según datos del Diccionario de Historia de Venezuela, los sacerdotes pasaron de 672 en 1947 a 1.117 en 1958. La presencia de las religiosas con 36 congregaciones femeninas y la de los religiosos con quince congregaciones masculinas, fueron consolidando las bases de una Iglesia hasta entonces vacilante y sometida a los vaivenes del poder político de turno.

Los colegios católicos duplicaron su matrícula de primaria y quintuplicaron la de secundaria, e incluso se fundó la Universidad Católica Andrés Bello, hecho impensable pocos años antes (DHV , 1997-2da: 364).

Según Michelle Ascensio, si bien la transmisión de valores en la educación ha estado asociada tradicionalmente a la religión:

[…] en Venezuela no se ha hecho explícita la relación de la religión con la escolaridad; lo que hace emergente esta necesidad investigativa. Hablamos de religiosidad en virtud de que ésta se traduce en instituciones y prácticas no necesariamente oficiales para los grupos religiosos que se instituyen socialmente y afectan de manera patente nuestra educación. (2012: 62)

En concordancia con este crecimiento cuantitativo, que se prolongó en el periodo democrático, se multiplicaron las parroquias y vicarías desarrollando una organicidad institucional en torno a los nuevos núcleos diocesanos –más de una decena–, aunque sin poder responder a las demandas crecientes de la población y con unas asimetrías considerables entre los núcleos urbanos y rurales, así como entre el centro y las periferias en las grandes ciudades.

Así, por ejemplo, en 1985 la distribución de las fuerzas de las congregaciones religiosas es muy desigual: el Distrito Federal cuenta con una ratio de 905 habitantes por religioso (a), Mérida (1.502), Táchira (2.144), Lara (2.626). Los estados llaneros y orientales están menos atendidos: Portuguesa (6.250), Cojedes (8. 933), Anzoátegui (7.597), Sucre (6.928). Paradójicamente, el Territorio Federal Amazonas contaba con catorce por su carácter misional. (Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela –Secorve–, 1985: 33).

Como observa Beltrán respecto a Colombia y otros países latinoamericanos, el crecimiento protestante no se da tanto por la competencia entre la Iglesia católica y las iglesias reformadas históricas (luterana, anglicana, presbiteriana…), sino por la incursión, sobre todo pentecostal en las zonas más vacías: “Tales necesidades empezaron a ser satisfechas por los llamados nuevos movimientos religiosos, NMR: nuevos en nuestro contexto social, como los adventistas, los mormones, los Testigos de Jehová y numerosas denominaciones protestantes y evangélicas” (Beltrán, 2013:64).

Sin negar los múltiples factores que se suman a este crecimiento como la acumulación de recursos económicos y humanos, el trasvase de católicos insatisfechos, y el uso intensivo de los medios de comunicación, hay una característica organizacional que favorece a estos movimientos:

Mientras que el pentecostalismo goza de gran flexibilidad y capacidad de adaptación, las cuales le representan ventajas estratégicas en una sociedad en rápida transformación, la Iglesia Católica, por su estructura jerárquica y centralizada, ha enfrentado múltiples dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones sociales.(Beltrán, 2013:64)

En este contexto, cada vez más tolerante y plural, implantada la democracia con Rómulo Betancourt en la presidencia, se abre un nuevo periodo en que rige la Constitución de 1961 consagrando la libertad religiosa:

Art. 65. Todos tienen el derecho de profesar su fe religiosa y de ejercitar su culto, privada o públicamente, siempre que no sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. El culto estará sometido a la suprema inspección del Ejecutivo Nacional, de conformidad con la ley.

Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de las leyes ni para impedir a otro el ejercicio de sus derechos. Constitución de la República Bolivariana

Esta vez, el punto de mayor fricción entre la Iglesia católica y el Estado se vio resuelto al firmarse, en 1964, el Convenio con la Santa Sede, que puso un punto final a la tradición del patronato, ya obsoleto. Sin embargo los Evangélicos de Venezuela consideraron el pacto lesivo para sus intereses. Aunque cuestionado por grupos minoritarios el Convenio o Modus vivendi ha tenido, según los expertos, buenos resultados y ha sido mejorado con un acuerdo complementario en 1994 (Campo del Pozo, 2027:402).

Entre la diversificación religiosa y la secularización

Durante todos estos años republicanos hasta la llamada V República, que comienza a regirse por una nueva constitución, a partir de 1999, se evidencia una pluralización religiosa, cuyos rasgos fundamentales son el descenso numérico de los creyentes autodefinidos como católicos, aunque en el conjunto el catolicismo se mantiene como religión predominante. El crecimiento acelerado y sostenido de las expresiones religiosas de la órbita evangélica y pentecostal, y un ligero aumento de las modalidades, rayanas en la increencia.

Cabe resaltar que la Constitución de 1999 no modifica significativamente el contenido referido a la libertad de religión y cultos, aunque muchos analistas coinciden en que las estrategias del gobierno respecto al espectro religioso mutante han ido cambiando.

Artículo 65. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos. https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-iii/capitulo-iii/#articulo-59

Cabría distinguir por razones metodológicas dos etapas, teniendo en cuenta los periodos políticos correspondientes, en primer lugar a la democracia denominada puntofijista, desde la Constitución de 1961 y, en segundo lugar, al régimen de la V República, inaugurado con la Constitución de 1999.

Este corte procedimental obedece no solamente al cambio de contexto sociopolítico, sino a la posible comparatividad entre los datos disponibles de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Glocalización socioreligiosa

La tendencia a escribir historias nacionales acotadas a un espacio geográfico nos hace perder el sentido de lo global, sobre todo cuando se trata de religiones mundiales e instituciones transnacionales como la Iglesia católica.

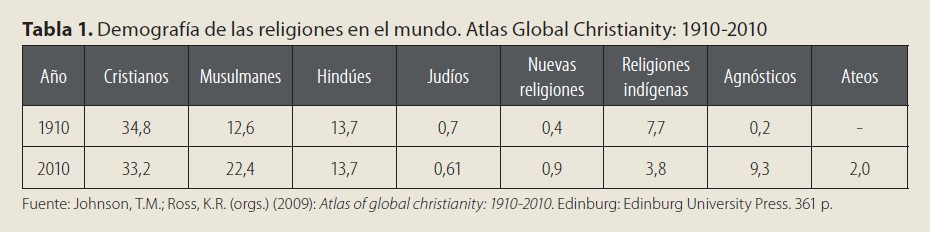

De ahí la importancia de iluminar las coordenadas del campo religioso a nivel global y latinoamericano durante el siglo XX, para acercarnos al espacio venezolano reflejado por la encuesta (Ver tabla 1).

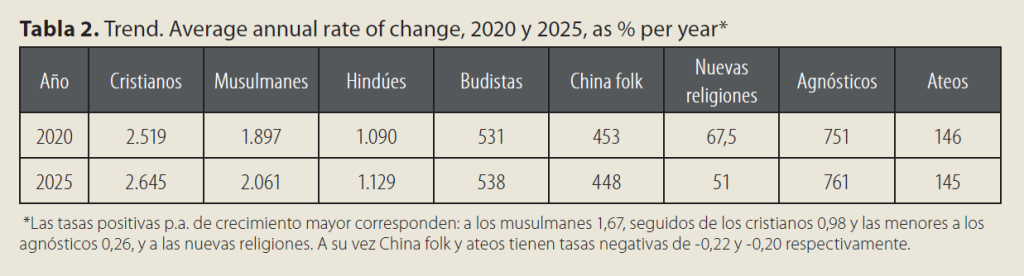

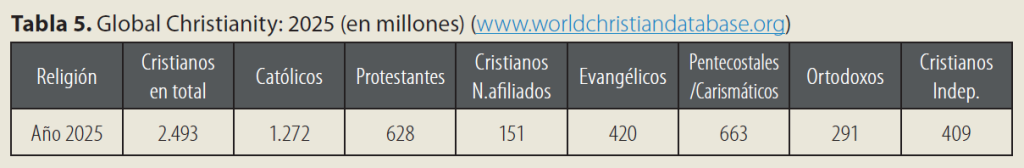

Global Christianity 1910-2050 en millones En un estudio más reciente de Global Christianity (www.worldchristiandatabase.org), que recoge el estatus del primer cuarto del siglo XXI, hemos extractado los datos correspondientes a los años 2020 y 2025, seleccionando aquellas modalidades pertinentes para nuestra investigación, incluyendo a China por su significación mundial e indicando las tasas de crecimiento –p.a.– (Ver tabla 2).

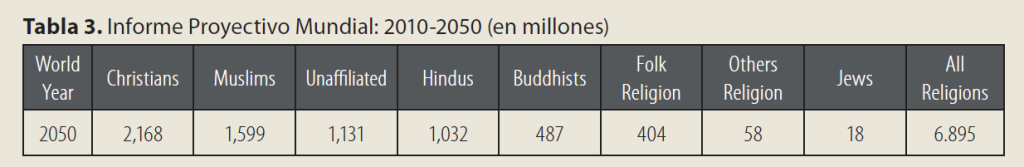

Mirando al futuro, en los estudios proyectivos el Pew Research Center, considerado entre los mejores centros de investigación estadística en el campo religioso mundial a juzgar por las referencias que hacen de sus fuentes sociólogos connotados, proyecta sus datos hasta el año 2050 con las estimaciones que reseña la tabla 3.

Actualmente se debate entre los sociólogos de la religión europeos y americanos el uso de las categorías clasificatorias, así como el peso estadístico otorgado a los “no afiliados” o “no religiosos”, problemática que ha desplazado en parte la agenda de las nuevas religiones y de las espiritualidades a la carta (Elzo, 2020:203).

El caso norteamericano

El campo religioso norteamericano, circunscrito a Estados Unidos, no ha seguido la misma evolución de la secularidad europea. Su trayectoria es pertinente por cuanto, después de la influencia religiosa europea, su expansión misionera en América Latina ha marcado significativamente la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI.

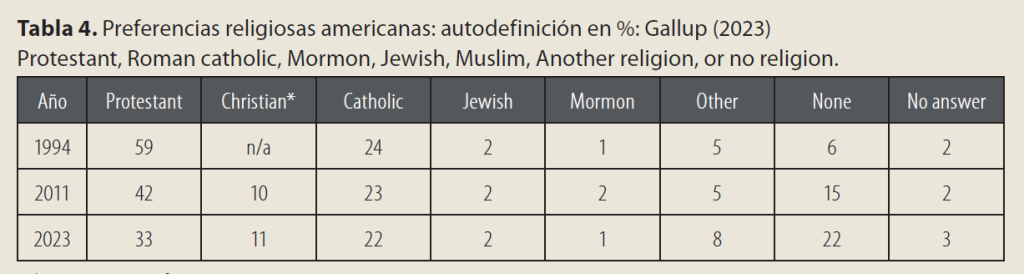

Vamos a recurrir a la serie histórica de Gallup para marcar los cambios más significativos en las dos etapas señaladas, que corresponden a los cortes que hemos utilizado en nuestro estudio (Ver tabla 4).

La desagregación de cristianos “no específicos” y los mormones del campo protestante puede inducir a una confusión sobre la caída significativa de las iglesias provenientes de la reforma, pero si consideramos que los cristianos “no específicos” corresponden a los evangélicos y últimamente a los neopentecostales en pleno crecimiento, podemos hablar más bien de reubicaciones y de una recomposición del campo, pero no de una disminución significativa de las corrientes reformistas o de una descristianización del subcontinente, como indican los estudios de Bellah (1989) y de Bloom (2009) sobre la religión civil americana. Cotejando estos datos con los más recientes de Global Christianity (www.worldchristiandatabase.org) para el año 2025, observamos dos variantes significativas; por una parte, una nueva categorización que agrega a los cristianos no afiliados e independientes y, por otra parte, a los pentecostales-carismáticos, diferenciados del evangelismo. Según sus pronósticos, estos últimos se han convertido en el campo de las tradiciones cristianas, tras el catolicismo, en la segunda religión mundial, surgida de la reforma protestante, superando al conjunto del protestantismo histórico y del evangelismo (Ver tabla 5).

Actualmente, se debate el carácter del pentecostalismo/carismático como categoría analítica, pues su definición aún es muy imprecisa, y poco diferenciada del neopentecostalismo como movimiento, desbordando las fronteras de las teorías elaboradas para el análisis de las religiones institucionalizadas y de la secularización.

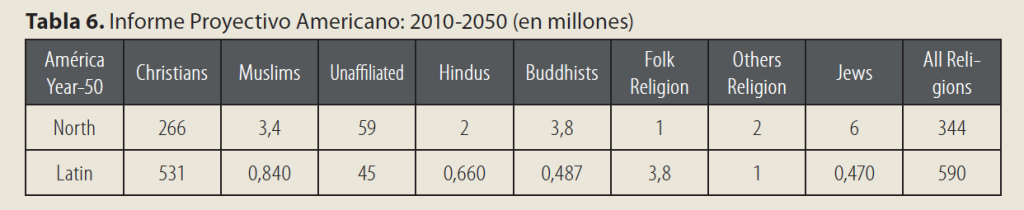

El Informe Proyectivo Americano 2010-2050 para el hemisferio que categoriza culturalmente al continente entre Norteamérica y Latinoamérica –no Sudamérica– siguiendo las tendencias principalmente demográficas arroja los datos que muestra la tabla 6.

En todo caso, aun con sus variaciones continentales, no se manifiestan tendencias lineales de secularización y tampoco de descristianización, ni en Norteamérica, ni en sus zonas de mayor influencia.

Aproximación latinoamericana

En la región latinoamericana, Latinobarómetro se ha convertido en la fuente de opinión pública más consultada. Sus estudios aplican anualmente alrededor de 20 mil entrevistas en dieciocho países de América Latina. https://www.latinobarometro.org/lat.jsp

Los últimos datos actualizados, después de la interrupción de los años 2021 y 2022 por el COVID-19 corresponden al año 2023.

En el rango de escala religiosa entre los países latinoamericanos, según datos de Latinobarómetro, Venezuela se sitúa para el año 2023 por debajo del promedio regional de pertenencia católica: Venezuela 48,1 vs. Latinoamérica 53,8; cinco puntos por encima del promedio en número de protestantes/evangélicos: Venezuela 31,6 vs. Latinoamérica 25,3; tres puntos y medio por debajo del promedio de la categoría de irreligiosos: Venezuela 14,0 vs. Latinoamérica 17,5; y casi duplica el promedio en el número de otras religiones: Venezuela 6,3 vs. Latinoamérica 3,4.

Estos datos ratifican los resultados de otra clasificación del mencionado Pew Research Center sobre el catolicismo en América Latina, ya que en una escala de cuatro segmentos según su posición predominante, mayoritaria, igualitaria o minoritaria, Venezuela queda clasificada en el rango de predominancia católica después de Paraguay, México, Colombia, Ecuador y Perú, ante Argentina y Panamá.

http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/

El auge de las corrientes evangélicas y neopentecostales en desmedro del catolicismo y del protestantismo histórico, como bien explica el sociólogo de la religión Roberto Cipriani obedece a una tendencia típica:

Una vez más, una religión difusa otorga a otra forma religiosa –que atrae creyentes en tránsito– mayor consistencia numérica y visibilidad social. Sin embargo, en el fondo permanecerá casi siempre la fuerza y la contundencia de una socialización primaria que ofrece los primeros valores básicos, que permanecen activos, no en modo superficial sino arraigados y que posiblemente resurjan en momentos críticos, problemáticos, cuando estén en juego asuntos de gran importancia. (Cipriani, 2015: 279)

Incluso en las situaciones más desfavorables, sea por la persecución abierta o encubierta como en Cuba, o por la erosión de un laicismo corrosivo, el sustrato cristiano persiste por su hondo enraizamiento en las culturas nacionales.

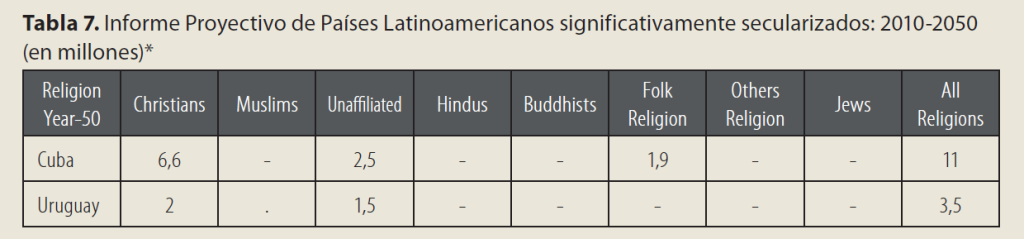

Los únicos países en que se pudiera comprobar la hipótesis de la secularización lineal serían, en primer lugar, Cuba por la imposición oficial del ateísmo en los inicios de la revolución y las restricciones a las organizaciones religiosas y, en segundo lugar, Uruguay, caso atípico entre los países latinoamericanos, que tiene un paralelismo con la evolución de las llamadas “religiones difusas” en Europa. (Ver tabla 7)

Son manifiestos los trasvases entre creencias afines al catolicismo, en que las pérdidas numéricas son sustanciales, “… pero aún más notable es el número de fieles que permanecen en el catolicismo, incluso en contextos muy seculares (y secularizados) como Nicaragua y Uruguay” (Cipriani, 2015:274).

Venezuela en primer plano

Cabe aplicar a Venezuela lo que, según el sociólogo colombiano Beltrán, ha ocurrido con el país vecino:

A lo largo de la mayor parte del siglo XX, Colombia no contó con estadísticas oficiales sobre la filiación religiosa de sus ciudadanos. Este vacío ha sido suplido con las cifras que ofrecen las propias organizaciones religiosas, que revisten problemas de exactitud. Por un lado, la mayoría de los nuevos movimientos religiosos no tiene registros estadísticos confiables sobre sus feligresías, y los que tienen suelen alterarlos –inflarlos o reducirlos–, de acuerdo con sus intereses y conveniencias. Como si esto fuera poco, las dinámicas del cambio religioso hacen que estas cifras se desactualicen rápidamente.(Beltrán 2013:7).

Las encuestas nacionales de CONCIENCIA 21 en 1996 y de GIS XXI en 2011 otorgan a la población católica en su última medición 82 % y 71 % respectivamente, y después de estos sondeos no disponemos de datos fiables, debido a la falta de un censo más actual y a las variaciones del flujo migratorio.

Igualmente, la primera encuestadora mencionada da 12 % a la categoría de otros creyentes, sin especificar su denominación cristiana o de otro origen, mientras la segunda otorga 17 % a los evangélicos y otros cristianos, 2 % a otras religiones y 1 % a los santeros.

En la categoría de ninguna creencia la encuesta CONCIENCIA 21 da 5 %, y la de GIS XXI 8 %, sumando 6 % de agnósticos y 2 % de ateos.

En resumen, si consideramos los dos cortes históricos –finales del siglo XX y primera década del siglo XXI– hay un descenso del catolicismo que todavía sigue como religión hegemónica, seguida de una pluralización religiosa con un auge del evangelismo/pentecostal, con un lento crecimiento de la increencia y la emergencia de religiones étnicas.

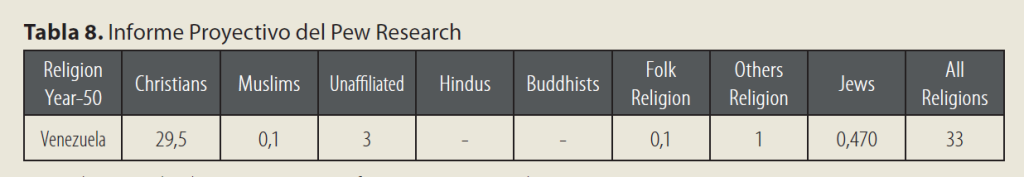

En el estudio prospectivo de Pew Rearch, mencionado anteriormente, se confirma la misma tendencia, aunque no se marca la diferenciación en el campo cristiano (Ver tabla 8).

Por tanto, en el periodo que precede a esta encuesta no se sostiene la tesis de la secularización lineal en Venezuela, por cuanto la suma de la opcionalidad religiosa, particularmente en sus variantes cristianas, prevalece sobre el proceso de secularismo y de descristianización de carácter increyente o de espiritualidades difusas individualistas. Y, según los estudios prospectivos, no son previsibles cambios significativos fuera de la recomposición competitiva del campo de las denominaciones cristianas y la lenta progresión de los no afiliados, aún no claramente categorizados.

Notas:

“La idea según la cual vivimos en un mundo secularizado es falsa. El mundo de hoy, con algunas excepciones que mostraré más adelante, es tan furiosamente religioso como siempre lo ha sido; incluso lo es en mayor medida en determinados lugares. Esto significa que todo un conjunto de trabajos estampillados por los historiadores y los sociólogos como ‘teoría de la secularización’ son, en lo esencial, erróneos. Yo he contribuido a esta literatura en mis anteriores investigaciones. Estaba en buena compañía pues la mayor parte de los sociólogos de la religión profesaban estas ideas y había buenas razones para ello. Un cierto número de nuestros trabajos todavía son leídos […]. Aunque el concepto de ‘secularización’ reenvía a trabajos de los años 1950 y 1960, el corazón de la teoría remonta, de hecho, a la Ilustración. La idea es simple: la modernización conduce de forma ineluctable al ocaso de la religión, tanto en la sociedad como en la conciencia de los individuos. Pues bien, es esta idea clave la que se ha revelado errónea” (Berger, 1999: 22).