CAMBIOS EN LA PERTENENCIA E IDENTIDAD

La sociología de la religión ha ido enriqueciendo el campo de estudio, incorporando nuevas categorías y diferenciando las creencias, el conocimiento dogmático, la experiencia, la práctica –privada y/o pública–, y las consecuencias de las convicciones religiosas (Glock: 1971).

En el campo católico los primeros estudios de sociología religiosa de impronta eclesiástica pretendían obtener estadísticas del catolicismo ante la alarma de la desafección religiosa de las masas en Europa. La variable definitoria de la pertenencia estaba asociada sobre todo a los indicadores empíricos de participación en eventos sacramentales (bautismo, confirmación, matrimonio eclesiástico), a las prácticas habituales vinculadas a la Eucaristía (confesión, misa y comunión) y a los ritos funerarios.

Vamos a utilizar el término de pertenencia religiosa como identidad social, siguiendo las distinciones de Claude Dubar, ya que la encuesta cuantitativa no está diseñada para discriminar la identidad para sí y para otro, y el proceso de subjetivación (Dubar, 2000). Aun así la encuesta considera no solamente a los afiliados a las instituciones religiosas, que usan expresiones autorreferenciales para regular la pertenencia, sino también a los no afiliados y/o buscadores de otras referencias identitarias.

Además hay que considerar que los niveles de pertenencia pueden ser variables no solamente por el grado de adhesión a un núcleo doctrinal y a la coherencia entre creencias y prácticas, sino por las mutaciones derivadas de la temporalidad tanto de la persona, como también de las condiciones sociopolíticas y culturales de una modernidad líquida.

En Venezuela, durante el régimen de cristiandad bajo el catolicismo colonial el bautismo era obligatorio y se registraba en los libros ad hoc de las parroquias. Después del Código Civil de 1867 se reforzó la tendencia a la secularización del registro eclesiástico. Otro tanto ocurrió con los matrimonios y las defunciones. Pero, a pesar de la voluntad del presidente Antonio Guzmán Blanco, la elevada proporción de analfabetos, la dispersión poblacional y la inestabilidad política, todavía forzaron a tener un sistema dual hasta bien entrado el siglo XX.

La pertenencia religiosa, marcada por el bautismo en los ámbitos de influencia eclesiástica, era seguida después por un régimen de formación catequética para completar la iniciación cristiana donde era posible. Así, ya desde un principio, se establece una diferencia marcada entre quienes solamente han sido bautizados o han “recibido el agua”, y los católicos catequizados de las zonas más evangelizadas, como los estados andinos y los centroccidentales. Por otra parte, la misma práctica sacramental varía según la distribución del clero y el acceso a los centros parroquiales y vicarías, creando un perfil diferenciado entre quienes son considerados como practicantes o no practicantes –a veces denominados imprecisamente católicos pasivos o nominales–.

En la mencionada encuesta de CONCIENCIA 21 en la pertenencia de los católicos se establecen las distinciones entre católicos practicantes y no practicantes, catequizados o no catequizados, y para ello la encuesta considera la identificación desde tres perspectivas: “iniciación o religión en que la persona fue iniciado o bautizado, religión para la que en el momento del estudio pertenecía y el sentimiento religioso” (CONCIENCIA 21, 1996:106). Era notoria la diferencia –unos diez puntos– entre quienes habían sido bautizados y los que se reconocían como pertenecientes a la Iglesia.

Tendencias de la pluralización religiosa del siglo XXI

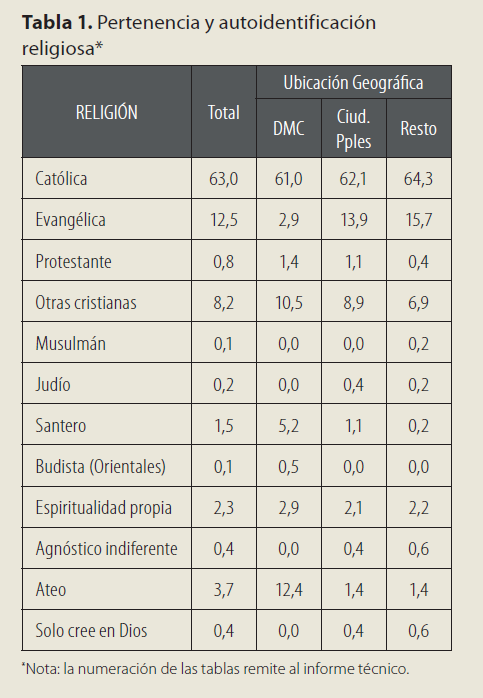

Los resultados de la encuesta sociográfica, como muestra la tabla 1, se caracterizan por la creciente diversificación de las creencias institucionales y la pluralidad de posturas ante la experiencia de lo sagrado, desde su negación hasta la individualización de las experiencias, sea a partir de la recuperación de los remanentes indígenas o de la innovación basada en las nuevas corrientes espirituales.

A. La permanencia de la hegemonía católica cultural.

Actualmente, a partir de los datos comparados, los católicos (63,0 %) no solo representan la mayoría absoluta de la población, sino que casi triplican el segundo conjunto de todas las demás denominaciones cristianas (21,5 %).

Hay que precisar, sin embargo, que la distribución territorial de las corrientes evangélicas y pentecostales es muy desigual, y que en algunas regiones –Llanos Centrales, Apure y Oriente– compiten con el catolicismo y lo sobrepujan con una red de difusión tupida.

En las regiones andinas, capitalina, centro-occidental y zuliana se da una proporción superior a la media de quienes se definen como católicos. Esta autodefinición cultural no garantiza la coherencia doctrinal pues entre los creyentes, 32,8 % no cree en la vida después de la muerte y consiguientemente, tampoco en la resurrección, clave paulina de una fe viva.

Si hace treinta años se consideraba practicante-católico 45 % de los autoidentificados como fieles con una práctica semanal de la misa obligatoria, y actualmente 40 % dice asistir a misa, apenas 11,0 % puede ser tipificado como asiduo, con un predominio femenino de 12,9 % sobre el 9,1 % masculino.

Esta diferencia es mayor entre el segmento de mayor edad, que alcanza el 13,75 %, – tramo de 35 a 50 + –, y el segmento de las nuevas generaciones que baja a un 7,5 % – tramo de 18 a 34 años –.

La brecha entre practicantes, según el antiguo indicador de asistencia frecuente –sobre todo la misa dominical entre los católicos– y los no practicantes aumenta debido al crecimiento demográfico, la disminución relativa del clero –extranjero y nacional– y la reducción de las congregaciones religiosas con la baja consiguiente de católicos catequizados, aun con el esfuerzo pastoral de estos últimos años.

La adhesión católica ofrece sin duda sus marcas identitarias respecto a las otras religiones, principalmente cristianas protestantes y evangélicas, pero no así de la santería. Estos marcadores son la adhesión al Papa, la devoción a la Virgen, en sus diversas configuraciones regionales, y la intercesión a los santos.

La adhesión al Papa, no definida en términos dogmáticos como vicario de Cristo, sino de confianza relacional, ha sufrido cambios entre la etapa en que regía Benedito XVI (50,9 %) –si hemos de confiar en la encuesta GIS XXI– y la del actual papa Francisco (31 %). En este último caso, sumando la alta confianza con la media, se obtendría 43 %. Si comparamos por añadidura esta última cifra con la credibilidad con otras instituciones internacionales, la de la confianza en el Vaticano, es inferior a la del Papa en un 9,8 %, aunque superior a otras organizaciones mundiales, podemos inferir que los encuestados diferencian la función del Papa, como de pastor de la Iglesia y la del Vaticano como Estado. En el caso venezolano cabe conjeturar que la crisis política ha hecho bascular la postura de la población respecto al papado.

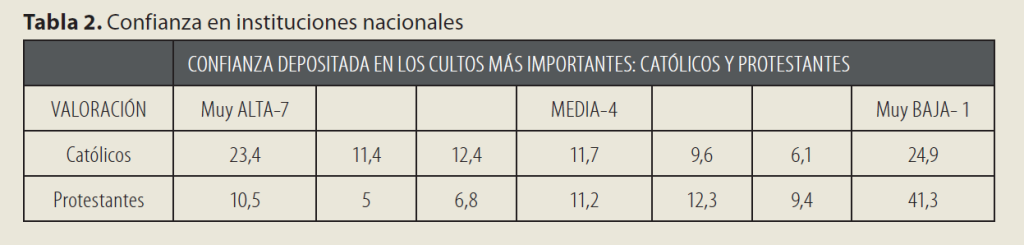

Aun así, comparando el nivel de confianza depositado en los católicos por la población como signo de aprobación social, en una escala de uno a siete –de mínimo a máximo–, la diferencia a favor de los católicos frente a las denominaciones protestantes, es muy significativa (Ver tabla 2).

La diferencia sobre la media de los valores más altos positivos es de: católicos +47,2 vs. protestantes +15,5. A su vez, la diferencia de los valores más bajos negativos: católicos -39,7 vs. protestantes -63. Es notoria también la polarización entre quienes otorgan la máxima confianza al catolicismo (23,4 %) y quienes más desconfían (24,9 %).

A ello hay que añadir que en el proceso de subjetivación de la posmodernidad, los creyentes están envueltos en dinámicas generalizadas de desinstitucionalización, en que los fieles marcan sus distancias respecto a las organizaciones eclesiásticas. Este distanciamiento se muestra en el hecho de que no se adhieren mecánicamente a las pautas de ortodoxia, dictadas por las autoridades jerárquicas, varían en sus posiciones e incluso discrepan en cuestiones de moral.

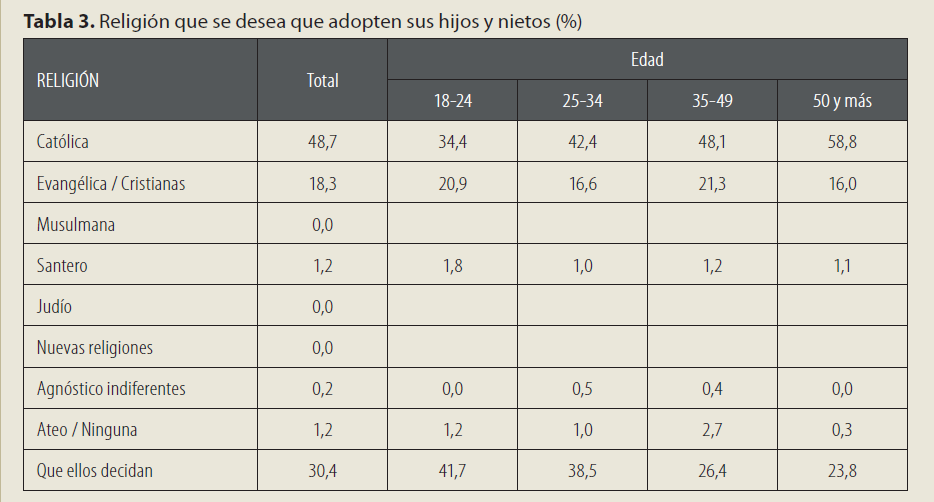

El desleimiento de la identidad sólida se manifiesta sobre todo en la postura de las nuevas generaciones ante la decisión de la transmisión de la fe a sus descendientes, pues el grueso de los venezolanos que optan por la opcionalidad libre se concentra mayoritariamente en los tramos más jóvenes de edad: entre 18-24 (41,7 %) y 25-34 (38,5 %) frente a los mayores: entre 35-49 (26,4 %) y 50 y más (23,8 %). (Ver tabla 3)

Si bien católicos y santeros manifiestan tener más consistencia identitaria que otros grupos, la tendencia marca una fluidización de las identidades religiosas, sea por el cambio de religión, desafiliación, o simple deserción del campo religioso.

Actualmente no contamos con datos estadísticos que permitan elaborar una tipología religiosa del catolicismo según los estilos marcados sobre todo a partir del Concilio Vaticano II: tradicional, modernizante, liberacionista, popular, pero abundan estudios de casos y descripciones cualitativas, para aproximarse sobre todo al fenómeno de la religiosidad popular, que es el estilo más difundido que pervade la cultura venezolana, y que, como explica Casanova, glosando a Cipriani, a propósito de la religiosidad latinoamericana:

El continuum se extiende laxamente desde un extremo de la religiosidad oficial de la Iglesia (tanto a-crítica como crítica), a través de diferentes formas de religión difusa (con diversos grados de separación y modos de relación con la religiosidad de la Iglesia) hasta el otro extremo de una minoría no religiosa donde todavía se pueden detectar, sin embargo, los restos y residuos de la religiosidad rechazada (Casanova 2018).

B. El auge evangélico pentecostal

La complejidad del campo religioso protestante y su atomización requiere algunas precisiones semánticas, pues se dan superposiciones y traslapamientos, que dificultan su tratamiento estadístico. A las diferencias de autorreferencias nominales (caso de los mormones autodenominados Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) se añaden las confusiones sobre sus ubicaciones en el campo religioso, que varían de unos estudios a otros (caso, por ejemplo, de los Testigos de Jehová no considerados evangélicos cristianos, sino arrianos).

En nuestra encuesta, y siguiendo el uso común del lenguaje en el área colombo-venezolana, hemos deslindado el campo protestante del evangélico-pentecostal, marcado por una diferenciación histórica. Dentro del conjunto de las iglesias llamadas reformadas, el protestantismo histórico (luteranos, anglicanos, calvinistas…) sigue siendo residual frente al auge de los nuevos movimientos evangélicos pentecostales y afines, que se han expandido en las últimas oleadas.

Siguiendo a Semán tenemos en primer lugar, los protestantismos históricos, que llegaron a la región en el siglo XIX y quedaron circunscritos a las comunidades de migrantes; en segundo lugar, están las tendencias evangelicales originadas en Estados Unidos, que llegaron a América Latina desde los inicios del siglo XX, con un fuerte sentido misional y proselitista apuntalado en el fundamentalismo bíblico –iglesias bautistas y presbiterianas…–; y, en último lugar los pentecostales conformarían la tercera corriente de grupos evangélicos, caracterizada por la convicción de la actualidad de los dones del Espíritu Santo (Semán 2019).

Según Jatniel Villarroel, a partir de las páginas web oficiales de los sitios religiosos cotejados con datos del Pew Research Center, se puede inferir que de todo el conjunto de protestantes en Venezuela, cercano al 17 %, el 39 % pertenece a una denominación pentecostal, lo que llevaría a sostener que cerca del 10 % de los venezolanos son pentecostales. La composición del resto de grupos afines sería la siguiente: 1) Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: 160.835 miembros. 2) Testigos de Jehová: 140.226 miembros. 3) Bautistas: 32.000 miembros. 4) Adventistas: 17.691 miembros. 5) Iglesia Cristiana Maranatha: 16.000 miembros (Villarroel, 2023:258).

C. El fenómeno de las nuevas religiones y espiritualidades

En Venezuela no se manifiesta tanto la entrada de nuevas religiones, sino la visibilización de la santería y la aparición de la modalidad de las nuevas espiritualidades.

A partir de los años 60, con la mundialización de las grandes religiones soportada no solamente por el aumento de los viajes internacionales y el turismo, sino por la expansión satelital de las industrias culturales –música, reportajes sobre costumbres, programas religiosos…– se da una fertilización cruzada, que impregna a todas las culturas, y más especialmente a un occidente posmoderno.

Se ofrecen unas condiciones favorables para el surgimiento de los nuevos movimiento religiosos que amalgaman e hibridan componentes tradicionales e innovadores de la etapa postsecular (New Age, Yoga, Cientismo panteísta, religiones autóctonas…).

Sin embargo, en Venezuela la presencia del budismo y de otras religiones orientales no resulta significativa y apenas alcanza el 0,1 % concentrado en el entorno capitalino. Representan menos que los judíos (0,2 %), e igualan a los musulmanes en su conjunto –sunitas y chiitas– (0,1 %).

Si consideramos a la santería como religión autóctona, hay que destacar no solo su visibilidad creciente sino su crecimiento. Comparando los datos disponibles en Venezuela, la modalidad santera ha pasado de un 1 %, según el GIS XXI en el año 2011, a un 1,5 % en la encuesta actual de 2024. Y es notorio que la mayoría de ellos pertenecen a la generación nacida durante el actual régimen –18 a 24 años– y se sitúan mayormente en la región capital.

Pero, en paralelismo con las estrategias del teleevangelismo y la creación de ciberiglesias, en el proceso de consumo posmoderno altamente individualizado y en un caldo de cultivo a menudo contracultural, han surgido múltiples corrientes clasificadas como nuevas espiritualidades, más allá de las iglesias y del Estado.

Casi en contraposición –y, muchas veces, por una oposición abiertamente declarada a la religión institucionalizada–, la espiritualidad se presenta como personal y privada, en tanto recupera y promueve (al tiempo que se asienta sobre) la libertad y la creatividad. (Ciardiello, 2018).

En la sociedad venezolana se reproduce un fenómeno similar que no tiene parangón en las anteriores encuestas, sea porque los instrumentos no estaban para detectarlo, sea porque las tendencias corresponden más a las dinámicas postseculares aún no afloradas significativamente.

Las nuevas espiritualidades aparecen en cuarto lugar con un 2,3 % por delante de musulmanes, judíos, santeros y las religiones orientales, aunque algunas prácticas de estas últimas aparecen asimiladas en conjunción con herramientas psicoterapeúticas.

La “no afiliación” a una religión institucional o la “no pertenencia” caracterizan a esta modalidad, típica de la modernidad líquida, que algunos han calificado de “religión a la carta”.

Es notorio que la frecuencia mayor se concentra en la generación más joven –entre 18 a 24 años–, duplicando a los demás tramos etarios, sobre todo respecto a los de 50 años y más.

La tendencia aparece asociada tanto a la desinstitucionalización generacional como a la privatización de la religiosidad en la etapa secular y es algo más marcada en las zonas urbanas.

D. La lenta progresión de la increencia

Aunque el conjunto de los resultados del estudio desmiente la tesis de la secularidad lineal en su vertiente más radical, no se puede descartar el dato del incremento de la posición ateísta más que agnóstica, pero ambas indiferentes al hecho religioso. La modalidad de los “sin religión” de algunas encuestas internacionales abre el abanico a otras posiciones aún desdibujadas en el panorama venezolano, a no ser que se tipifiquen con la categoría de espiritualidades propias.

La sociedad venezolana es predominantemente creyente, ronda por el 96 %, aunque se trate de unas creencias difusas, pero coexiste con una población declaradamente increyente que crece progresivamente a lo largo del tiempo. Las últimas estadísticas de GIS XXI arrojaban 2 % de ateos y la última sube al 3,7 %.

Las frecuencias más altas se sitúan entre los tramos de edad 18-24 (7,4 %) y 25-34 (6,3 %), bastante por encima de los tramos de 35-49 (3,5 %) y 50 y más (0,8 %). La edad es una variable significativa en la constitución de identidades increyentes, aunque sus raíces hay que buscarlas en múltiples factores socioculturales (mayor nivel educativo, pérdida de la transmisión familiar) y políticos (discrepancias en la expresión pública de las religiones y vacío educativo religioso).

El cambio de mentalidad respecto a la cosmovisión del universo es significativo en las generaciones más jóvenes y se trasluce en la menor creencia de las realidades ultraterrenas (cielo, infierno, limbo, valle de Josafat/juicio final). Un 78, 3 % de los mayores de 50 años cree en el cielo, mientras en la generación de 18 a 24 años, la cifra es 69,9 %.

Otro tanto ocurre con una credulidad mayor de las anteriores generaciones en torno al infierno (64,2 % vs. 60,1), y aún con mayor distancia sobre el purgatorio (45,5 % vs. 25,2 %) , el limbo (21,1 % vs. 12,3 %) y el Valle de Josafat (11 % vs. 15,8 %).

Estos datos reflejan la paulatina desacralización de las nuevas generaciones, más impregnadas de la visión científica del universo y a la vez contaminadas por ideologías futuristas con mitologías pseudocientíficas, que sustituyen a la religión como dadora de sentido.

En cambio la estratificación da unos resultados paradójicos, pues los mayores niveles de increencia por encima de la media de 3,7 % se manifiestan en las clases más altas ABC (5,3 %) y en la inferior D (4 %), a diferencia de las intermedias.

Igualmente resulta previsible la presencia de mayor increencia en la zona metropolitana (12,4 %) frente al resto de las regiones en su mayor parte rurales (1,4 %).

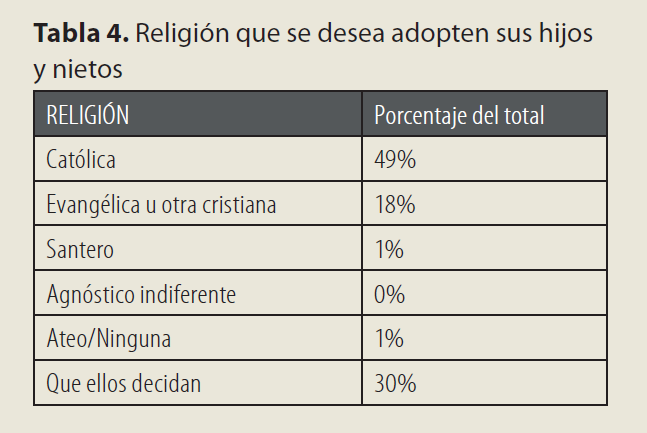

El dato más revelador de un cambio de época y la marca de la modernidad líquida es la tendencia de las nuevas generaciones frente a la transmisión de su cultura religiosa. Lejos de las identidades sólidas que aseguran la socialización primaria de sus hijos en la religión que profesan, un creciente número de católicos en edades de fecundidad procreativa dejan abierta la opcionalidad religiosa de sus descendientes. (Ver tabla 4)

Conclusión

No es arbitrario e infundado afirmar que la sociedad venezolana vive en modo de “encanto” o de “reencanto”, cuando 96,7 % cree en algún tipo de divinidad; 51,4 % en la virgen María en sus distintas advocaciones; 36,7 % en los ángeles; 31,9 % en los santos y 16,9 % en los demonios, independientemente del sexo, la edad, el estrato social y su ubicación geográfica.

En resumen, sea que utilicemos el término de religiosidad encantada en el sentido de Manuel Marzal para referirse a la religiosidad popular peruana con substrato indígena (Marzal, 2002) o que lo hagamos con la terminología más actualizada de Gustavo Morelos en su estudio sobre la modernidad reencantada en tres ciudades latinoamericanas (Morelo, 2020), estamos frente a un fenómeno que contradice la tesis de la secularización, tal como la pronosticaron los sociólogos de la ilustración y vuelve falsa la suposición de los positivistas venezolanos en torno a la desaparición de la religión, como fase infantil de la civilización.

Ya no se trata simplemente de la pervivencia de los restos indígenas o de vestigios afrovenezolanos recuperados (7,3 %), ni de movimientos de moda importados (2,3 %), y tampoco de manipulaciones políticas del poder de turno, que busca el investimento sagrado, sino de unas creencias que pervaden la existencia diaria, a través de símbolos, ritos y eventos, que confieren sentido de pertenencia social y de convivialidad.

Por eso, el modo de identificación puede ser calificado de “religiosidad difusa”, aplicando la categoría del sociólogo de la religión Roberto Cipriani (2018). A diferencia de la idea de ruptura o separación entre la religión tradicional y la modernidad secular, el concepto de “religión difusa” evoca las imágenes de persistencia en el tiempo y de un continuum laxo, tanto en el nivel de las creencias como en las prácticas variadas y aun sincréticas, como se comprueba tanto en algunos sectores carismáticos de procedencia católica como de los santeros, que se autoconsideran católicos y procuran bautizarse según el rito tradicional.

Casanova, en su interpretación de la función de la “religión difusa” de Cipriani comenta:

Los ‘valores’ parecen ser los eslabones compartidos dentro de este continuum. De hecho, para Cipriani, ‘mucho más que los rituales y las creencias’, los valores parecen constituir ‘el contenido esencial de la religión’ (p.200). A menudo usa los términos ‘religión difusa’ y ‘religión de valores’ casi intercambiablemente, y también se refiere a ‘una religión de valores difusos’ y a una ‘religión difundida por medio de valores’. Afirma: ‘El núcleo esencial de la religión difusa se encuentra precisamente en este conjunto de valores sobre los cuales se basa la posibilidad de compartir perspectivas y prácticas y que permite reunir a católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, en el mismo terreno de la acción social’. (Cipriani 2018:205)

En último término, la “religión difusa” de los venezolanos nos lleva a plantearnos la pregunta sobre las fuentes de la identidad y de la fundamentación de esos valores que, en Venezuela, siguen enraizados en una cultura cristiana plural y nutridos por una religiosidad popular de honda raigambre católica.

Notas

1 SUÁREZ, M. y BETHENCOURT, C. (1998): La Divina Pastora, patrona de Barquisimeto. Fundación Bigott.

2 Ello no contradice la alta valoración del papa Francisco en las encuestas internacionales y latinoamericanas respecto a su liderazgo. El desgaste del coletazo de los abusos sexuales, desatado ya con Benedicto XVI, y la imagen de un papa Francisco “comunista”, propalada por la oposición política al chavismo, han podido ser algunos de los factores, que explican esta variación, pues no hay factor más secularizador que el político, más aún que el de la hipocresía moral.

3 Para una calificación teológica desde el punto de vista católico hemos consultado: https://es.catholic.net/op/articulos/16837/cat/11/son-cristianos-los-mormones.html#modal

4 https://nuso.org/articulo/quienes-son-por-que-crecen-en-que-creen/

5 Nuestro resultado, inferior en siete puntos al de PRC, puede explicarse por el método de levantamiento de datos que hemos realizado en campo y no por teléfono, la exclusión de las poblaciones con menos de 20 mil habitantes, y de estados más alejados, Delta de Amacuro y Amazonas.

6 DELGADO FLORES, C. y Palacio Rada, J. (2018): Público y sagrado. Religión y política en la Venezuela actual. Caracas: abediciones, KAS.