“You can get much further with a kind word and a gun than you can with a kind word alone”

–Al Capone

Por Germán Briceño C.

Un lunático con una obsesión violenta se valdrá de cualquier medio a su alcance para satisfacer su sed de venganza, lo cual no implica que la sociedad no deba hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que tales individuos se salgan con la suya. Acabamos de verlo en Japón, donde el ex integrante de las fuerzas navales Tetsuya Yamagami acabó con la vida del ex primer ministro Shinzo Abe, mediante dos disparos a quemarropa con un arma de fabricación casera con la que habría ensayado varias veces el atentado en su propia casa.

Yamagami se había formado la delirante idea de que Abe era uno de los cabecillas de la secta Moon, a la que inculpaba de arruinar a su madre exigiéndole cuantiosas dádivas. La conmoción se apoderó inmediatamente de todo el país del sol naciente, no solo por la jerarquía de la víctima, el jefe de gobierno más duradero de la historia, sino por lo inusitado del episodio: se trata de uno de los países con menos armas de fuego en manos de civiles y donde la violencia armada y el homicidio son auténticas rarezas, casi siempre reservadas a los ajustes de cuentas de la yakuza, la temible mafia local.

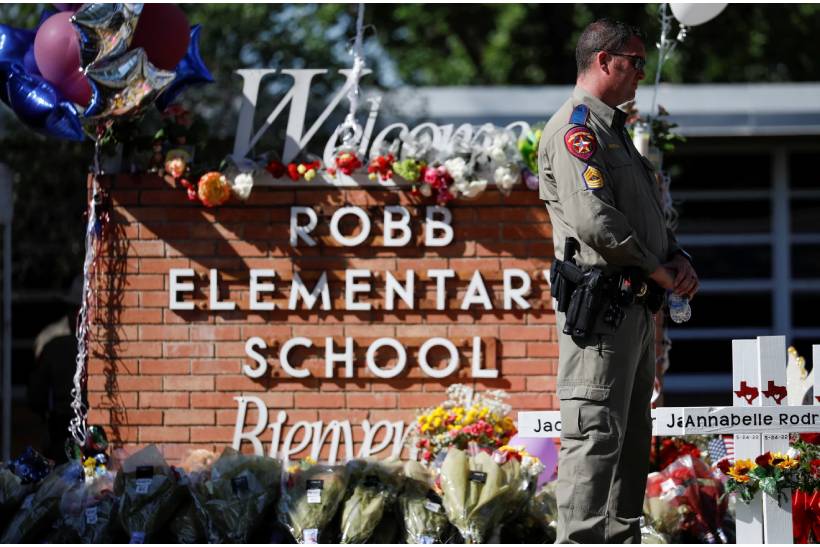

Apenas unos días antes, la conmoción se producía en los Estados Unidos, en donde por el contrario ya se han convertido en una trágica costumbre los frecuentes asesinatos masivos por parte de dementes armados. Esta vez ocurrió en el marco de las celebraciones por el 4 de julio, en la apacible y pudiente localidad de Highland Park en el estado de Illinois, donde un desequilibrado imberbe la emprendió a tiros contra la multitud desde una azotea, disparando más de setenta rondas con un rifle de asalto, cobrándose la vida de siete personas e hiriendo a docenas más. Esto sucedía cuando ni siquiera se habían enfriado los cuerpos de la enésima matanza escolar ocurrida pocas semanas atrás, perpetrada por otro joven de dieciocho años, solitario y retraído, quien con su respectivo rifle semiautomático adquirido tranquilamente en un gran almacén, después de dispararle a su abuela y anunciar en las redes lo que estaba a punto de hacer, asesinó a una veintena de niños bordeando los diez años y a dos profesoras que intentaron protegerlos, en una escuela primaria de la remota ciudad de Uvalde en el suroeste de Texas, entre montes y riachuelos célebres por su caza deportiva, a medio camino entre San Antonio y la frontera mexicana.

Como era de esperarse con Highland Park y antes con Uvalde –y puesto que tampoco habían transcurrido demasiados días desde el anterior asesinato a sangre fría de una decena de afroamericanos por parte de otro niñato supremacista blanco en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York–, el debate sobre el control de armas ha abierto las funciones para la enésima temporada que, como las anteriores, estará en cartelera por unos días hasta ser absorbida por más rutinarias y acuciantes preocupaciones.

Ya la estadística de muertes masivas por arma de fuego se observa en los Estados Unidos con una mezcla de rutinaria indignación e impotencia, como la estratosférica cifra de la deuda pública, cuyo imparable y cotidiano incremento puede seguirse en tiempo real a través de Internet o en la ya célebre pizarra colocada en One Bryant Park en Midtown Manhattan. Por ejemplo, tan solo este fin de semana que acaba de terminar mientras escribo, murieron cinco personas y dos docenas resultaron heridas en eventos de este tipo (ya existe incluso una categoría legal que los define como el asesinato en un solo incidente de tres o más personas que no pertenezcan a una misma familia) que ni siquiera alcanzaron los titulares nacionales.

La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en diciembre de 1791, consagró el derecho a poseer y portar armas. Si ese derecho nos suena hoy como algo surrealista y anticuado, es porque efectivamente lo es: un ancestral y esperpéntico vestigio de beligerantes épocas pasadas. El asunto, cuyos orígenes se remontan hasta la antigua Roma, comenzó a tomar cuerpo en la Inglaterra del siglo XVI, en tiempos de la reina Isabel, en los que se exigía que los individuos de todas las clases formaran parte de una milicia para la defensa del reino. Desde siempre ha existido una controversia entre quienes sostenían que la cuestión se refería a tomar las armas como parte de dicha milicia, y quienes creían que se trataba de un derecho individual a la defensa propia. En un comentario a propósito del mismo, Sir William Blackstone ponía el énfasis con acierto en que en definitiva se trataría de un derecho accesorio o instrumental, que acudía en auxilio de los derechos naturales a la legítima defensa y a la resistencia a la opresión, y del citado deber cívico de actuar concertadamente en defensa de las instituciones.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en sendas decisiones dictadas hace algo más de una década, señalaba que no se trataría en todo caso de un derecho ilimitado y por lo tanto no excluiría la imposición de algunas restricciones de larga data, como la prohibición de la posesión de armas de fuego por parte de criminales o enfermos mentales. Sin embargo, la propia Corte Suprema dictaminó que los gobiernos estatales y locales estarían limitados en la misma medida que el gobierno federal a infringir este derecho. Es decir, ni los Estados ni el Gobierno Federal pueden abolirlo. Como prueba de esto, y de las contradictorias interpretaciones a las que ha dado lugar el polémico asunto a lo largo del tiempo, la misma Corte acaba de anular hace pocos días por inconstitucional una centenaria normativa del estado de Nueva York que exigía una licencia para portar armas ocultas en lugares públicos. Lo preocupante de este precedente es que existe legislación similar en otros siete estados que ahora podría ser objeto de impugnación.

El Congreso estadounidense, salvo el tímido saludo a la bandera bipartidista que a duras penas acaba de aprobarse, no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para codificar el asunto de manera exhaustiva y permanente a nivel federal, dejando en manos de los estados una regulación dispersa y diversa, con un amplio espectro de severidad o laxitud. Una razón de peso detrás de esto es que, aunque cueste trabajo creerlo, un porcentaje significativo de la población se opone a este tipo de regulaciones, particularmente los simpatizantes del Partido Republicano, que, de esta manera, han logrado influir en la posición de sus representantes.

Algunos sectores radicales han logrado incluso elevar el culto a las armas hasta las alturas de una idolatría intocable e inmutable. Tal es el caso de la estrafalaria Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), una especie de Ku Klux Klan de nuevo cuño y al mismo tiempo uno de los más poderosos grupos de presión pro-armamentistas del país. Por estos días celebraban casualmente su convención anual en Houston, a tan sólo cuatrocientos kilómetros del luctuoso Uvalde, y entre sus oradores figuraba nada menos que el inefable Donald Trump.

Y aquí comienzan las reveladoras paradojas. Como bien resaltaba el buen corresponsal Luis Pablo Beauregard, Texas es un estado open carry, lo que equivale a decir que cualquier mayor de 21 años puede portar un arma en la calle legalmente (y cualquier mayor de 18 años, como el asesino de Uvalde, puede comprar una en los numerosos almacenes del ramo). A pesar de esto, las pistolas y rifles fueron prohibidos durante el discurso de Trump por los protocolos de seguridad del Servicio Secreto, que intuye que la posesión indiscriminada de armas es algo peligroso, pues en virtud de este derecho, cualquier desequilibrado se siente en la libertad de hacerse con un rifle de asalto y emprenderla a tiros contra sus inocentes semejantes (o contra el propio Trump) para exteriorizar sus problemas, complejos o frustraciones.

Por lo que atañe al discurso de Trump ante la Convención de la NRA no hay nada digno de reseñar, excepto que no dijo nada distinto de lo esperado. Habló de los “grotescos esfuerzos” demócratas para controlar las armas y pidió convertir los centros educativos en fortalezas y armar a los profesores. No sabemos si Trump lo sabe, pero no parece que este sea el camino más aconsejable y eficaz, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el distrito escolar de Uvalde tiene su propio cuerpo policial, y ya hemos visto lo que pasó: esa misma policía ha terminado siendo objeto de feroces críticas por su cuestionable actuación rayana en la cobardía.

El meollo del asunto es éste, y aquí viene a cuento el trágico asesinato de Abe en Japón: que un desequilibrado pueda acceder con armas a un mitín político, un colegio o un supermercado –cosa que debe impedírsele por cualquier medio factible, claro está– solo es una parte del problema; la otra es que antes haya podido hacerse con un arsenal en una armería casi sin restricciones. De acuerdo con The Small Arms Survey, con menos del 5 % de la población mundial, Estados Unidos posee casi la mitad de las pistolas y fusiles en manos civiles registrados en el planeta (393 millones, de un total de 857 millones), a razón de 120 armas por cada 100 personas. Japón, por su parte, apenas llega en conjunto a 377.000 armas en manos de civiles, 0,3 por cada 100 habitantes. Como bien lo resumía el premio Nobel de Economía Paul Krugman, no se trata de que los estadounidenses en su conjunto tengan una mayor inclinación al asesinato que el resto de los terrícolas, lo que sucede es que cualquier estadounidense con instintos asesinos puede armarse hasta los dientes con una facilidad pasmosa.

Bajo este aparente desprecio por la vida de los demás si colide con ciertos “derechos” individuales subyace un mar de fondo de paradojas y contradicciones que afecta las principales banderas de los partidos políticos. Quienes se oponen férreamente al aborto –y están en lo correcto al hacerlo–, son los mismos que luego favorecen la posibilidad de que los nacidos puedan ser acribillados en una escuela o ejecutados mediante inyección letal. Por su parte, quienes defienden las restricciones a las armas para intentar evitar los asesinatos masivos y se oponen a la pena de muerte, están dispuestos a sacrificar la vida de los nonatos con su permisividad respecto al aborto.

A todo esto, no deja de ser igualmente paradójico cómo tantos nos sentimos casi en la obligación de inmiscuirnos en los asuntos públicos de los Estados Unidos. Tal vez sea porque, no pudiendo participar tan libremente en los asuntos públicos propios, veamos allí una ventana para hacernos oír en un país libre y porque, además, caigamos en la cuenta de que las cuestiones morales no tienen tiempo ni lugar y es preciso afrontarlas allí donde se presenten. Por tratarse de una sociedad abierta y libre, los estadounidenses han demostrado ser capaces de aprender de sus errores, aunque a veces se tomen su tiempo. No es improbable que en el tema de las armas acabe pasando lo mismo y hagan buena aquella irónica humorada de Churchill: los americanos siempre terminan haciendo lo correcto, después de haber intentado todo lo demás.