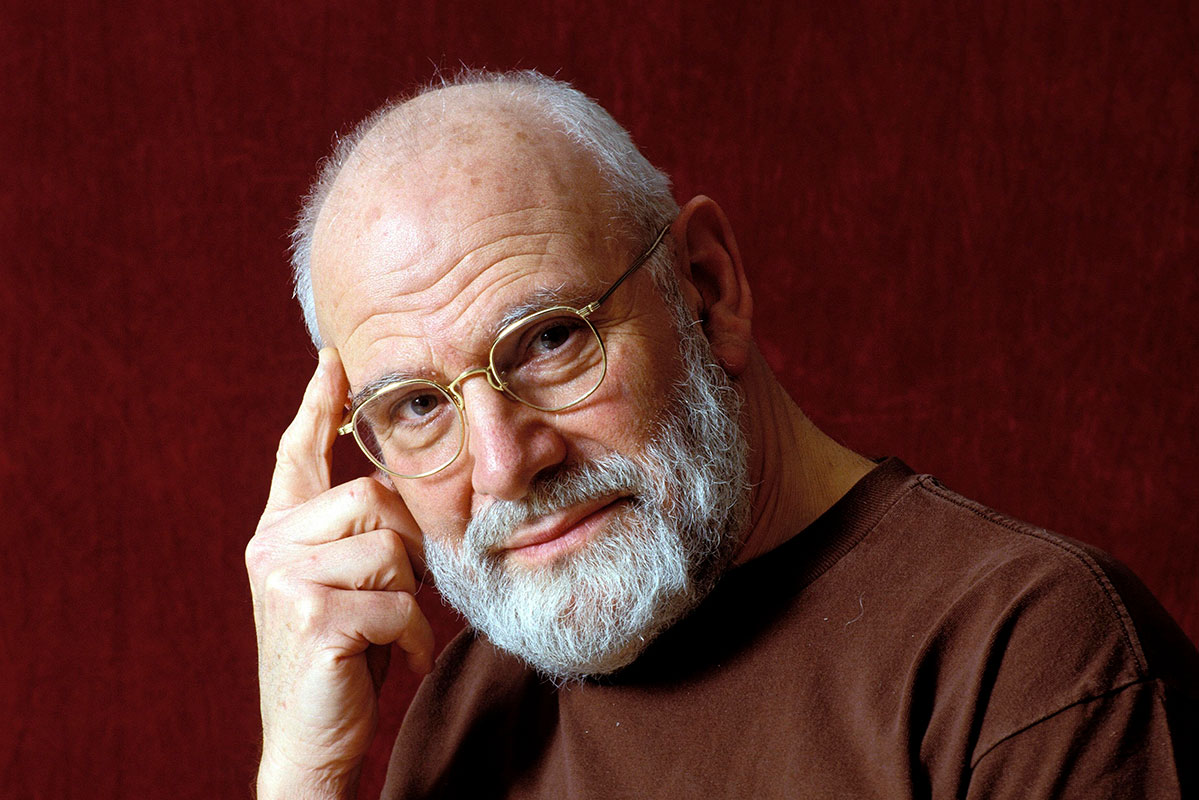

Cuando tuvo que escoger entre la ciencia y las letras, Oliver Sacks decidió ser médico como sus padres, pero su amor por el mundo científico no fue impedimento para que, en un hospicio de enfermos mentales neoyorkino y sus pacientes, encontrara su verdadera vocación: contar historias. Esta es la suya.

Por Germán Briceño Colmenares

Cada vez que algún familiar o amigo cercano cumple ochenta años, el espíritu de los libros suele poner delante de mis ojos el nombre del doctor Oliver Sacks. Resulta que, entre las miles de páginas que conforman su vasta y encomiable obra, se encuentra una pequeña joya que escribió cuando él mismo estaba por cumplir los ochenta, una especie de elegía y decálogo de esa edad dorada. Por alguna misteriosa razón la tengo siempre muy presente en mi archivo mental. Me ocurrió nuevamente hace poco, he vuelto a leerla con el mismo deleite que la primera vez y acto seguido se la he enviado al cumpleañero en cuestión.

El menor de los tres hijos de una pareja acomodada de médicos judíos de Londres con inquietudes intelectuales, creció en un ambiente en el que se entrecruzaban sin contradicción alguna las letras y las ciencias, los libros y los estetoscopios, tal y como fueron las cosas durante mucho tiempo antes de que sucumbiéramos al yugo implacable de la especialización. Habiendo manifestado una temprana inclinación hacia ambos campos, se hizo médico como sus padres, y, tras abandonar su natal Inglaterra con veintipocos años, deambuló algún tiempo por California, no pocas veces como un náufrago en un mar de sombras, excesos y situaciones límite, intentando huir de sí mismo, hasta que encontró su auténtica vocación en el lugar más insospechado: un hospicio para enfermos mentales crónicos en el Bronx. Todo cambió cuando se decidió a relatar algunas de sus historias reunidas en su primer libro, Despertares, llevado al cine algunos años después con gran éxito, con Robin Williams y Robert De Niro en los roles estelares. Se convirtió entonces en un doctor-escritor célebre, pero de una clase muy especial: aquéllos que al ponerse ante un paciente no solo ven una historia clínica, sino principalmente una historia humana, digna de ser comprendida y tal vez contada con respeto y discreción.

Así evocaba su epifanía en las últimas líneas que escribió antes de morir:

Estaba fascinado con mis pacientes allí, me preocupaba profundamente por ellos y sentía una especie de misión de contar sus historias: historias de situaciones virtualmente desconocidas, casi inimaginables para el público en general y, de hecho, para muchos de mis colegas. Había descubierto mi vocación, y la perseguí tenazmente, con determinación, con poco estímulo de mis colegas. Casi inconscientemente, me convertí en narrador en un momento en que la narrativa médica estaba casi extinta. Esto no me disuadió, porque sentí que mis raíces estaban en los grandes casos clínicos neurológicos del siglo XIX (y el gran neuropsicólogo ruso A. R. Luria me animó). Fue una experiencia solitaria pero profundamente satisfactoria.

En otro de sus artículos postreros, una suerte de despedida conmovedora y agradecida, en la que se funden misteriosamente la melancolía, la alegría y la gratitud, recordaba su temprana afición a las ciencias físicas, que lo acompañaría hasta el final de sus días. A tal punto que conservaba en su casa un gran mesón en el que guardaba muestras de los distintos elementos de la tabla periódica. Muchos de ellos regalos de sus amigos con ocasión de sus cumpleaños correspondientes al número atómico de cada elemento. Semanas antes de fallecer escribía:

El bismuto es el elemento 83. No creo que llegue a ver mi 83º cumpleaños, pero creo que hay algo esperanzador, algo alentador en tener cerca el ”83”. Además, siento debilidad por el bismuto, un humilde metal gris, a menudo desdeñado e ignorado, incluso por los amantes de los metales. Mi sensibilidad de médico hacia los maltratados y los marginados se extiende al mundo inorgánico y encuentra un paralelo en mi simpatía por el bismuto.

A pesar de esa modestia y humildad que rezuman de sus escritos, no era capaz de ocultar esa singular sensibilidad que tienen los buenos médicos para ponerse en el lugar de sus pacientes, no como números de una lista sino como seres humanos sufrientes, y desde allí intentar ayudarlos, de algún modo padecer con ellos la enfermedad, es decir, compadecerse, sabiendo que, en algún momento de la vida, a todos nos toca hacer de médicos o de pacientes. Supo hacer, en definitiva, algo tan sencillo y tan complicado que muchas veces se olvida: se trata al paciente y no solo la enfermedad. Un auténtico médico no solo pone a disposición del paciente medicinas y tratamientos, sino que se pone a sí mismo a su disposición.

Contaba que cualquier enfermedad introduce una duplicidad en la vida: un “ello”, con sus propias necesidades, exigencias, limitaciones. Y los médicos que tratan las complejas dolencias neurológicas deben, por fuerza, en mayor medida que el resto de los galenos, lidiar con esa dualidad: deben atender la enfermedad, pero no pueden desentenderse de la persona que la padece, puesto que en muchos casos la dolencia y la persona son una realidad dual, aunque inseparable.

De modo que en las páginas del doctor Sacks los indiscutibles protagonistas son los pacientes –él procura situarse discretamente al margen, como un observador acucioso e interesado que no quiere importunar– algunos de los cuales han padecido aflicciones inenarrables con una entereza, un heroísmo y una deportividad que nos conmueven y a la vez nos interpelan, por nuestra habitual blandenguería y pusilanimidad ante la más mínima adversidad.

En sus textos se dio a la difícil tarea de poner la ciencia en un lenguaje asequible, sin banalizaciones ni simplismos. Con profundo respeto y sensibilidad hacia sus pacientes, que al final son personas, revestidas de una dignidad más acendrada si se quiere, la dignidad del sufrimiento; personas que llevan, no pocas veces con garbo y resignación admirables, ese misterio insondable de la enfermedad mental. Desde su privilegiada posición, nos ofrece una mirada furtiva a esos entresijos inescrutables del alma humana. Esos curiosos casos que, aun cuando se refieren a una dolencia padecida por una persona real, son capaces de arrancarnos a la vez lágrimas y sonrisas con sus luminosos chispazos de humanidad. Muchos de ellos, a pesar de sus limitaciones, se muestran contentos de estar vivos y poder hacer tanto como pueden.

En esa penumbra de silencio, por usar una metáfora del propio Sacks, que no pocas veces son las dolencias neurológicas, tantas veces dramáticas, tantas veces íntimas, en las que en ocasiones se sufre sin ser plenamente conscientes del sufrimiento, salpicadas de experiencias metafísicas y a veces místicas, aflora la capacidad del ser humano para hacer frente a situaciones adversas, algunas de ellas realmente complejas, y echar mano de las reservas con las que se cuenta para seguir adelante.

En las pasadas décadas, la neurociencia ha demostrado lo que los médicos han observado a menudo: que siempre que el daño inicial no sea excesivo, el cerebro tiene más capacidad de recuperación y regeneración de lo que antes se creía. En función de esta neuroplasticidad, existe una mayor capacidad de las áreas cerebrales no dañadas para asumir parte de las funciones de las dañadas. Y por encima de todo, hay capacidades de adaptación, de encontrar nuevos modos u otras formas de hacer las cosas cuando la forma original ya no está disponible. Una especie de potenciación compensatoria de otras facultades y destrezas. Es decir, que la pérdida precoz de un sentido o capacidad conlleva, en muchos casos, al reforzamiento de los demás, toda una lección de vida.

Oliver Sacks, en la consulta y en sus libros, supo tratar a sus pacientes y sus historias con una exquisita delicadeza, una sencillez humilde, sin perder jamás la capacidad de asombro ante las posibilidades que el cuerpo y la mente humanas tienen para la adaptación y la mejoría, aun en las circunstancias más difíciles. Aparecen también, como un ejército de héroes en la sombra, centenares de profesionales de la salud que han consagrado su vida a la noble tarea de curar y cuidar a los enfermos, por pura vocación y devoción, sin esperar recompensa o reconocimiento alguno.

Sus relatos nos hacen pensar en las enfermedades que padecen sus pacientes, en las que nosotros padecemos, en la cruz de cada día que llevamos sobre los hombros, en la que llevan nuestros prójimos, en la procesión que va por dentro. Y esto, de un modo misterioso y sobrenatural, nos hace sentirnos en comunión, acompañados por nuestros semejantes, que no vamos solos por este valle de lágrimas tantas veces arduo y empinado. Nos hace, en definitiva, como ya decíamos, compadecernos, es decir, padecer con el otro.

De estás y una miríada de cosas más hablan los libros de Oliver Sacks. Son breves tratados magistrales de divulgación científica, pequeñas cátedras de humanismo, fugaces sesiones de terapia de sanación espiritual, de una erudición sin ínfulas, de literatura de primer orden, de un consumado arte narrativo, de delicadeza y tacto exquisitos, de empatía auténtica, de genuina compasión hacia sus pacientes. Tal vez fue de ellos de quienes aprendió a ponerle buena cara al mal tiempo, cuando él mismo se vio aquejado de una grave enfermedad que acabaría con su vida. Sus escritos en la antesala de la muerte son tal vez las páginas más profundas y alegres de cuántas escribió. Una oda a la vida de parte de un moribundo.

Oliver Sacks, a pesar de los recelos que despertó su trabajo en los primeros tiempos, acabaría por convertirse en una superestrella de la divulgación científica. Alguien que logró poner, con innegable maestría literaria, el arcano lenguaje de la medicina al alcance del lector común. Sus crónicas sobrecogen, conmueven, estremecen, y en el camino nos aleccionan sobre el agradecimiento, el sufrimiento llevado con paciencia, sobre la resiliencia, la esperanza y la humildad.

A fin de cuentas, uno concluye que, como decía al comienzo de estas líneas, el doctor Sacks no fue otra cosa que un buen médico. Un médico que hizo todo lo que pudo por tratar humanamente a sus pacientes e intentar curarlos, comprenderlos, acompañarlos, a veces durante décadas. Un médico que sabía que no se puede aliviar la mente sin pasar por el corazón, poniéndose en los zapatos del que sufre, identificándose con él sin darse por vencido, hasta un extremo tan conmovedor que no fue capaz de guardar silencio, de permanecer callado. Seguramente con su consentimiento, violó flagrantemente el secreto profesional (claro que resguardando la identidad de sus pacientes) y se transformó en un portavoz sensible y genial, para que sus historias no murieran con ellos. Y lo hizo tan bien que, gracias a los maravillosos libros que nos dejó, ahora sus historias (y también la suya) viven para siempre.

DESCARGA PDF Revista SIC N° 844. marzo – abril 2023.