Por Germán Briceño Colmenares*

Hace unos años el popular actor Will Smith dijo que el racismo en los Estados Unidos no estaba empeorando (tampoco mejorando, dejaba traslucir Smith), solo que ahora se estaba grabando. La abominable muerte de George Floyd en manos de la policía ante las cámaras de videoaficionados la semana pasada ha confirmado, una vez más, la dolorosa vigencia de esa afirmación. Justo cuando parece que el fantasma del racismo comienza a desvanecerse, vuelve a enseñar sus afilados colmillos donde menos se lo espera. Es la sangrante herida abierta que empaña el historial civilizatorio del gran país del norte. No se trata de apuntar un dedo acusador hacia tierras estadounidenses, como si fuera el único lugar donde ocurren estas cosas, bien se sabe que el racismo -que es blasfemia y pecado según Juan Pablo II- y otras odiosas discriminaciones son comunes y hasta promovidas sistemáticamente en otros sitios.

El asunto es que en los Estados Unidos estos episodios adquieren ribetes de un lacerante conflicto existencial, precisamente por haber sido allí donde primero se consagró, a manera de piedra fundacional de la naciente república, la inalienable igualdad de todos los hombres en esa suerte de evangelio de la libertad que es la Declaración de Independencia pergeñada por el esclarecido Thomas Jefferson (hombre ilustrado como pocos, a pesar de sus 600 esclavos). Es justamente la dolorosa constatación de no haber podido deslastrarse por completo de esa cruel paradoja, de no haber logrado materializar en la vida cotidiana tan altas aspiraciones, después de dos centurias y media de haberlas proclamado, lo que produce tanto estupor e indignación.

A partir de la Guerra de Secesión -conflicto en el que el tema racial fue preeminente- se han documentado más de una decena de cíclicos altercados, disturbios y enfrentamientos de reseñable magnitud con un trasfondo racial, sin contar los innumerables y muchas veces desapercibidos incidentes de violencia policial, como el que acabó con la vida de Floyd la semana pasada. Fue tan solo dos largos siglos después de la independencia, durante buena parte de los cuales la esclavitud y otras odiosas medidas segregacionistas siguieron campeando sobre todo en los estados sureños, que la Ley de Derechos Civiles intentó poner fin a una imperdonable y farisaica injusticia, que pervivía casi a las puertas del siglo XXI.

Paradójicamente, el tortuoso camino hacia su aprobación ilustraba a las claras el cínico estado de cosas imperante en el momento: promovida por Kennedy como culminación de una larga lucha encabezada por figuras como Martin Luther King Jr.; bloqueada por el Senado en primera instancia por afectar “intereses” electorales de algunos barones -en aquellos tiempos los blancos del sur todavía votaban al Partido Demócrata-; retomada por Lyndon Johnson como homenaje póstumo a su malogrado predecesor; férreamente adversada de nuevo desde sus propias filas -al punto de desatar un desconcertante episodio de filibusterismo durante 83 días, el más largo de la historia-; finalmente aprobada y puesta en vigor en julio de 1964. Pero los inveterados prejuicios, los larvados rencores y los oscuros resentimientos que siguen presentes en el alma de no pocos estadounidenses, han resultado mucho más difíciles de erradicar.

¿Cómo es que un hombre afroamericano, en apariencia pacífico y desarmado, entra a un deli y, tras un espacio de 30 minutos, yace muerto de bruces sobre el pavimento, víctima de violencia policial? Parte de la cadena de eventos que condujeron al asesinato de Floyd sigue envuelta en un halo de misterio, pero lo que sí ha podido verse, casi en tiempo real, es una de las secuencias de abuso de la fuerza y uso despiadado de la violencia contra un indefenso más sobrecogedoras e indignantes que yo recuerde en los últimos años.

Según el recuento periodístico, Floyd, que trabajaba a destajo como guardia de seguridad, pero se hallaba desempleado por la pandemia, fue detenido pasadas las ocho de la noche en los alrededores de Cup Foods, una tienda de conveniencia propiedad del palestino Mike Abumayyaleh en la avenida Chicago de la ciudad de Minneapolis, luego de que presuntamente intentara pagar un paquete de cigarrillos con un billete de 20 dólares en apariencia falso, lo que motivó al dependiente a llamar a la policía. El dueño del establecimiento, quien no se encontraba allí ese día, declararía más tarde que Floyd era un cliente habitual, alguien amistoso y agradable que nunca causaba problemas, y ofrecería pagar por su funeral.

Después de abandonar la tienda, hay varias tomas de video que documentan su detención interrumpidas por una inescrutable pausa. La primera toma es de una cámara de seguridad que muestra a dos agentes bajando a Floyd de su automóvil. Antes de esto, no está claro por qué, el agente Thomas Lane sacó su arma y le ordenó que bajara del vehículo. Tras un forcejeo que difícilmente pueda calificarse de violento, Lane y su compañero lo esposan y lo llevan a través de la calle hasta donde se encuentra una patrulla. Tras un breve lapso de tiempo en que no se sabe bien qué ocurrió (según actas policiales Floyd se habría resistido a entrar en la patrulla alegando que era claustrofóbico, cayendo al suelo como resultado de forcejear con los agentes) aparece Floyd tendido en el asfalto con las manos esposadas a su espalda y tres funcionarios arrodillados sobre su cuerpo, manteniéndolo firmemente aprisionado contra el pavimento.

Luego, se inicia el fatídico episodio, grabado para los anales de la infamia por unos indignados transeúntes y que ha podido ver el mundo entero. Sobre la espalda y el cuello del indefenso y visiblemente atribulado Floyd, descarga todo el peso de su corpulencia el siniestro oficial Derek Chauvin, cuyas glaciales facciones por alguna enigmática razón nos recuerdan a las de un supremacista blanco (no es mi intención dejarme llevar por las apariencias, emitir un juicio o trazar un perfil psicológico sobre la persona de Chauvin, tan solo expreso la impresión que me causó el personaje que encarnó en ese preciso instante). A pesar de los ruegos de auxilio de un sofocado Floyd implorando por un poco de aire para respirar, y del clamor de los indignados viandantes que se van congregando en la escena, Chauvin permanece impasible. Es el rostro mismo de la crueldad; casi deja entrever una macabra fruición por la posición de sometimiento que ejerce sobre su rehén. Es la expresión de una crueldad fría, desalmada, que no atiende a súplicas, desentendida de los sufrimientos de su víctima y de los pedidos de clemencia, sorda a la compasión.

Solo él sabe si su intención era quitarle la vida a Floyd. Resulta difícil concluir lo contrario mientras se lo veía descargar todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla que apoyaba en el cuello del inerme Floyd, durante nueve eternos y agónicos minutos; los tres últimos, cuando ya su víctima había perdido el conocimiento, sofocado contra el suelo. El expediente de Chauvin revela antecedentes de abuso en el ejercicio de sus funciones. Por lo pronto, ha sido detenido y el fiscal de Minnesota Mike Freeman le ha imputado los cargos de homicidio en tercer grado y asesinato. De acuerdo con algunas curiosas definiciones técnicas esa calificación delictiva comprende lo que, según el glosario de términos legales de la universidad de Cornell, se denomina depraved heart murder, que vendría a ser algo así como homicidio por corazón depravado: aquel que se comete mostrando un patente desprecio por la vida humana. Independientemente de lo que pase en los juzgados, de cara al público hay un atroz crimen del que ya Chauvin no podrá ser absuelto: su displicente y ostensible falta de compasión ante las súplicas de un hombre moribundo.

Sebastian Haffner, en su memorable crónica autobiográfica sobre el ominoso advenimiento de Adolf Hitler, sostenía que: «Incluso la crueldad puede tener un componente de grandeza cuando se practica abiertamente, con una resolución enorme e intensa, cuando quienes la ejercen lo hacen convencidos y enfervorizados, como ocurrió durante la revolución francesa y las guerras civiles rusa y española. Los nazis, por contra, jamás mostraron otra cosa que no fuera la mueca tímida, cobarde y pálida del asesino que niega su crimen. Mientras torturaban y asesinaban sistemáticamente a personas indefensas, aseguraban a diario en tono suave y ennoblecedor que jamás una revolución se había llevado a cabo de una forma tan humana y tan incruenta».

El racismo, por cuanto se basa en una abstrusa y demencial manipulación de la moral que no resiste el menor análisis racional, siempre ha hecho gala de esa clase de crueldad cobarde y disimulada de la que hablaba Haffner; no olvidemos que el nazismo era una ideología esencialmente racista. No en balde sus enfermos partidarios, como lo hacían esos bufonescos personajes del Ku Klux Klan, se ocultaban bajo ridículos y macabros disfraces cuando se disponían a cometer sus fechorías. Hay una perversión espiritual tan profunda en el racismo, algo tan intrínsecamente perturbador en él que lo despoja de cualquier atisbo de humanidad, que aun sus más feroces y fanáticos adeptos han procurado disimular y actuar bajo la apariencia de mentiras, sofismas y falacias para sostener sus aborrecibles ideales.

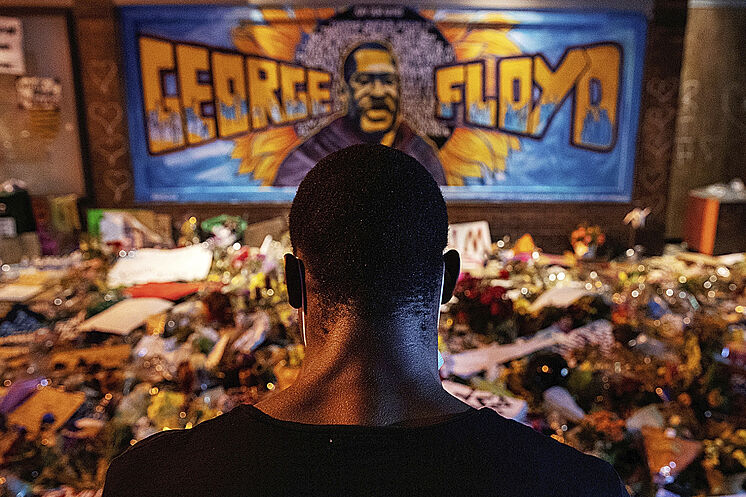

Mientras continúan las investigaciones, que probablemente se saldarán con el arresto de otros involucrados, el lugar del homicidio de George Floyd se ha transformado en un improvisado santuario de la lucha por los derechos civiles, y las calles de Minneapolis y otras ciudades del país arden de indignación -con reprobables focos de violencia que algunos creen ha sido azuzada en parte por elementos anárquicos, y en parte por la falta de tacto y empatía hacia las víctimas que han demostrado algunos prominentes personajes-, al tiempo que su desesperada súplica resuena por todo el mundo como un ensordecedor eco en las voces de los débiles y oprimidos: ¡No puedo respirar!