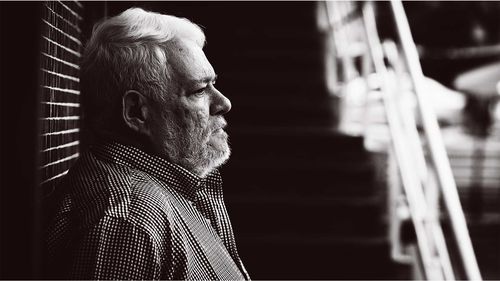

Por Armando Rojas Guardia.

La cuarentena obligatoria a la que hemos debido someternos en razón de la pandemia no ha representado para mí una modificación sustantiva de mis hábitos. En primer lugar, porque soy lo que clásicamente Jung denominó un introvertido. Lo que quiere decir que mi conexión psíquica con los acontecimientos exteriores me llega filtrada y tamizada por los movimientos de mi interioridad. Estos últimos constituyen en mí lo verdaderamente crucial y decisivo. De manera que el aislamiento no me ha significado ningún esfuerzo especial.

En segundo lugar, porque hace mucho tiempo asiento, ratifico y confirmo el contenido de las conocidas palabras de Pascal: “Toda la desgracia de los hombres se debe a no poder permanecer en reposo dentro de una habitación”; y el de estas otras de Franz Kafka; “No es preciso que salgas de tu casa. Quédate sentado y escucha. Ni siquiera escuches, espera solamente. Ni siquiera esperes, permanece silencioso y solo. El mundo vendrá a ofrecérsete para que lo desenmascares. No puede hacer otra cosa”.

Y, en tercer término, porque yo soy, por indesmentida vocación existencial, un solitario. He hablado a veces de las cuatro marginalidades que me caracterizan: la del poeta, en medio de una sociedad regida por la entronización de la mercancía, dentro de la cual la palabra lírica no es rentable, no se traduce en dividendos lucrativos, ya que ella se pronuncia desde una esfera cualitativa que no se deja reducir a lo empíricamente cuantintativo y verificable y escapa de los alcances de la mera racionalidad instrumental y técnica; la del cristiano, en un país en el que las élites intelectuales son, más que laicas, en verdad laicistas: para éstas el binomio semántico intelectual-cristiano resulta atípico, excéntrico; la del homosexual, dentro de una colectividad falocrática y machista, donde no hay paradigmas positivos para el eros homoerótico y los homosexuales recibimos la condena explícita o tácita del ostracismo; y la del paciente psiquiátrico: éste es expulsado del marco social y encerrado policialmente por dos razones: porque no es un sujeto productivo, tal como estipulan los cánones económicos de la civilización burguesa que deben serlo todos los sujetos, y porque su “disfuncionalidad” mental se ubica fuera de los patrones culturales de la familia también burguesa: aquella “disfuncionalidad” atenta contra la solidez de ésta, la subvierte. Yo he sido durante años paciente psiquiátrico y guardo en mi memoria las llagas morales ocasionadas por esa exclusión específica que he compartido con muchos compañeros de todas las edades y procedencia social en clínicas y hospitales.

Y aunque en este momento de mi vida parezco venir definitivamente de regreso de aquella exclusión lacerante, no se me escapa ni por un momento que el día en que, por razones de involuntaria problemática mental, vuelva a ser un sujeto económicamente improductivo y atente contra los cánones, soterrados o explícitos, del orden familiar burgués, seré otra vez arrojado a los márgenes de la sociedad y encerrado policialmente. En la medida en que, más que aceptar, asumo consciente y voluntariamente esas cuatro marginalidades con el talante psíquico y espiritual que Nietzsche llamó “amor fati”, es decir, amor al propio e indoblegable destino (la lectura estudiosa de los dramaturgos griegos nos enseña cómo se alcanza la estatura trágica haciendo que comulguen, en el interior del propio psiquismo, la libertad y el destino), yo configuro una vocación de solitario.

En el primer texto de “Poemas de Quebrada de la Virgen” hablo de mí como de “monje laico”. La palabra castellana “monje” viene de la griega “monachos” que significa solo. Siempre han existido y existirán monjes, o sea, seres humanos que se sienten llamados a la soledad, y no necesariamente dentro del ámbito claustral de un monasterio. Seres vocacionalmente al margen de los prevalecientes modelos civilizatorios que signan determinadas horas históricas, al margen de los comportamientos gregarios y masificados, al margen de los patrones colectivos. Ellos empiezan por escoger una vida cotidiana dentro de la cual la soledad tiene la primera y la última palabra, porque esa cotidianidad solitaria les permite salir del circuito social que configura lo que Pascal llamaba “la diversión”, es decir, el ruido, el ajetreo y el tumulto, la anestesiante vocinglería colectiva enemiga del desarrollo interior, de la lenta maduración del alma, cuyo desenvolvimiento exigente y pausado debemos proteger.

Henry David Thoreau, Emily Dickinson, Simone Weil y Thomas Merton fueron, cada uno a su manera, solitarios de ese tipo, monjes que nos interpelan desde una marginalidad asumida. Yo, mínimo discípulo y seguidor de estos gigantes, he tratado de aprovechar creadoramente los días de mi cuarentena para continuar enfatizando y ensanchando el espacio fértil de mi soledad, tratando de estar a su altura, de merecerlo.

Y, sin embargo, sé muy bien que de mí depende, y de nadie más, que mi soledad se degrade a un individualismo militante, sordo y ciego frente a las heridas sangrantes de mi entorno, o, por el contrario, venga a ser una soledad poblada por presencias amadas, llena de atención, de delicadeza y de tacto ante el dolor ajeno. La soledad es la otra cara de la comunión. Bien entendida, no se opone a ésta: la supone y la implica.

Por ejemplo, hoy mi cena consistió en unas galletas acompañadas de queso de cabra y una taza de té negro endulzada con un poquito de miel. Fue una comida frugal y, a pesar de ello, no se me escapó, mientras la paladeaba, que tanto el queso de cabra como la miel son lujos inalcanzables para la mayoría de mis compatriotas. Un gobierno inepto hasta insensatez, que todos los días viola la legalidad democrática y está sostenido solo por el poder militar desnudo, ha desatado una crisis humanitaria de gigantescas proporciones: por primera vez en mi vida tengo amigos que conocen, ellos y sus hijos, el hambre.

En estas circunstancias, esta noche, al cenar, recordé aquel “Dichosos los afligidos” del capítulo 5 del Evangelio de Mateo: Jesús no condena ni cuestiona la risa como plenitud existencial; simplemente nos invita a una aflicción empática, solidaria, que no se permite olvidar, en medio de la experiencia de la alegría, a todos aquellos que no pueden compartirla porque padecen carencia y necesidad, el dolor nítido y neto de la imposibilidad en cualquiera de sus formas. Ruego a Dios, porque solo él puede otorgármela con creces, que me conceda la gracia de que aquí, dentro de mi eventual y relativo bienestar, yo no sea nunca indiferente a ese dolor.