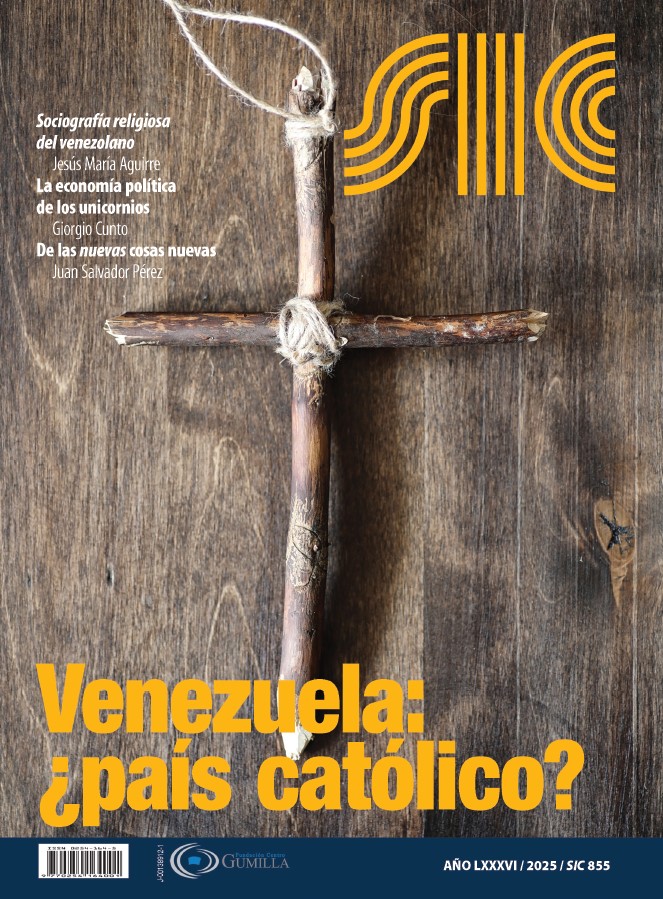

El teólogo Pedro Trigo expone la aplicación del método “Ver, Juzgar y Actuar” en la catequesis latinoamericana, subrayando una fe construida a partir de la experiencia crítica y el compromiso transformador. En paralelo, Diego Pereira nos invita a vivir una fe como paradoja –una fuerza que desafía la lógica para confiar en Dios en medio de la adversidad. En este dossier se integran ambas perspectivas para ofrecer una visión integral de una fe que es, a la vez, reflexiva y vivencial

Pedro Trigo, s.j.*

Presupuesto de lo que vamos a decir

La catequesis comenzó mucho antes de que se evangelizara el cristianismo en América Latina. La catequesis es el modo de introducir en un proceso gradual y prolongado en el cristianismo, partiendo de la situación del catequizando.

Lo que sucedió en Nuestra América fue que los curas que vinieron con los conquistadores no evangelizaron. Los que lo hicieron fueron cristianos reformados que llegaron un poco después, ya que la reforma de la Iglesia no comienza con Lutero, sino que comienza medio siglo antes en España en congregaciones que se reformaron desde el evangelio. Estos religiosos vieron en el contacto con ese nuevo mundo una oportunidad de comunicar el cristianismo genuino de Jesús. Por eso la catequesis evangelizadora comienza en América Latina por obra de misioneros carismáticos que fueron capaces de hablar a los indígenas en sus propias culturas y desde su situación, colocándose como sus hermanos y defensores frente a los conquistadores y los que estaban empeñados en construir una sociedad señorial y constituirse ellos como señores y reducir a los indígenas a la condición de siervos. Esos misioneros, comenzando con la comunidad dominica en Santo Domingo, tuvieron tal autoridad moral que no se atrevieron a desautorizarlos y por eso pudieron mantener su propuesta frente a la dominante de los conquistadores y encomenderos. Ellos hicieron diccionarios y gramáticas en las diversas lenguas. Y su prestancia llegó al punto de que los primeros libros editados en México, en la imprenta recién traída, fueron publicados por el obispo Zumárraga y eran catecismos en lengua indígena (1544) y ellos lograron que el emperador promulgara las Leyes Nuevas que decretaban que las encomiendas cesaban con la muerte de sus detentores (1542), propuesta que fue tan violentamente protestada por los colonizadores que el emperador se vio obligado a anularla. Y como culminación de esa tendencia lograron que el emperador paralizara la conquista hasta tener claro la legitimidad de la presencia española en Indias. Fue la disputa Sepúlveda-Las Casas, que no dio resultado porque los que tenían que dar su veredicto, en gran medida no lo hicieron, por no malquistarse con los que detentaban el poder; aunque el emperador autorizó que se publicara la defensa de los indígenas por parte de Las Casas y no se autorizó la publicación de la defensa de los colonizadores de Sepúlveda. Fue la junta de Valladolid en 1550-1551.

Como insiste el documento de Puebla, la Teología de la Liberación, que representa el movimiento evangelizador que sobrevino en América Latina con ocasión del Concilio, que provocó el documento de Medellín y los de las demás conferencias, empata con los evangelizadores del comienzo, después de un periodo de rutina. Puebla señala la diferencia entre la “época de la Evangelización”, y “un ciclo de estabilización, cansancio y rutina”. Y por eso “… se propone reanudar con renovado vigor la evangelización de la cultura de nuestros pueblos” (428), “… a partir de los últimos eslabones que los evangelizadores de antaño dejaron en el corazón de nuestro pueblo” (457).

De qué estamos hablando

Este método, que se hizo presente en documentos representativos del Concilio Vaticano II y que fue expresado paradigmáticamente en Medellín, se articula en tres pasos: ver, juzgar y actuar[1]. Este método fue seguido por Puebla, que lo expresó más concretamente; ver: “Visión pastoral de la realidad”, juzgar: “Designio de Dios sobre la realidad latinoamericana”, actuar: “La evangelización en la Iglesia de América Latina. / Comunión y Participación”.

A estos tres pasos el método añade dos más: el discernir-evaluar y el celebrar. El añadido tiene que ver con que Medellín y Puebla son los documentos conclusivos, el primero de una asamblea episcopal convocada específicamente para aplicar el Concilio Vaticano II a nuestro cristianismo latinoamericano y la segunda motivada por el cambio de época. Y el método teológico no se aplica solo a las asambleas, sino que se aplica integralmente a toda la vida de la Iglesia, desde cada cristiano a las diversas comunidades y grupos hasta la vida íntegra de la Iglesia: los eventos, las instituciones y la vida diaria. O sea, que más que un método teológico es un modo de vivir y un modo de procesar lo vivido, tanto individualmente como en grupo: en comunidades, asociaciones e instituciones.

Para la Teología de la Liberación el ver, referido a la realidad, no viene dado por lo que dicen de ella las ciencias o una ideología sino por el modo como la viven o, mejor, la padece la inmensa mayoría de la humanidad y más en el fondo por el modo como la ve el Dios que se nos ha revelado en Jesús. Dios es el Dios de todos los seres humanos, pero por eso es más especialmente el Dios de los pobres, porque ellos son los que tienen su humanidad disminuida por no tener cómo vivir, por no tener acceso a los bienes civilizatorios, ni a la capacidad de decisión, por estar dejados de lado, despreciados, maltratados. Por eso, Dios, como se define por la misericordia (Lc 6,36), que es poner el corazón en el que sufre la miseria, se conduele de ellos y toma su defensa. El actuar a favor de ellos va desde bajar a liberar a los oprimidos en Egipto a enviar a su Hijo como uno de ellos (Lc 2,24; cf Lv 12,8; Lc 9,58) para salvarlos a todos desde ellos.

Eso requiere de nuestra parte tener su misma visión, su mismo criterio y su misma solidaridad y buscar el bien común desde el bien específico de ellos. Esto sería lo básico. Pero no nos vamos a ocupar de cómo desarrolla esto la Teología de la Liberación, sino de su aplicación al caso concreto de la catequesis. Es lo que haremos a continuación.

Qué abarca el ver: ver la realidad concreta y específicamente la de la catequesis

Comienza con ver. Ver se refiere a la realidad. No se comienza con doctrinas. Se comienza con la realidad. Dios es la Realidad con mayúscula y el creador de la realidad y el que ha enviado a su Hijo único y eterno a la realidad para que la salve desde dentro, como un elemento de la realidad, en concreto, como un ser humano.

Esta referencia fundante a la realidad es lo primero que tiene que asumirse, porque desde antes del Concilio hemos sido configurados por un modo doctrinario, disciplinar y ritual que desconocía la realidad ya que concebía al cristianismo como un sector peculiar, algo en sí, perteneciente al ámbito religioso y por tanto diferente del resto. Y no es así: la realidad existe por la relación constante de amor del Creador y él envió a su Hijo para que hiciera parte de la realidad y así salvarnos desde dentro de la realidad, no desde dentro de una religión concebida como algo en sí, al lado de otras realidades como la política o la economía.

Ahora bien, la realidad que se va a considerar se especifica por aquello concreto que se va a tratar. La realidad es siempre específica, concreta. No es lo mismo la realidad del mundo que la de Venezuela, que la de una parroquia, que la de un barrio, la de una comunidad cristiana de base, la de una facultad de teología, que la de la celebración eucarística, que la de la catequesis. Aunque, no lo olvidemos, cada una de esas especificaciones son parte de la realidad y no se pueden comprender sino desde ella y tienen que estar referidas a ella.

En este último caso de la catequesis la realidad es el objetivo de la catequesis en la Iglesia. La catequesis es el modo sistemático (aunque no el único) que tiene la tradición de la Iglesia católica de instruir a los nuevos miembros y depositar en ellos la fe. Se trata de una acción educativa que busca acompañar a los discípulos en su camino de maduración de la fe. El centro de la catequesis es el centro del cristianismo que es Jesucristo, que es un título, cuya realidad es Jesús de Nazaret. Más específicamente la catequesis es para convertirnos en discípulos de Jesús, en seguidores suyos.

Para saber cómo seguir a Jesús y para animarse a seguirlo, que es el objetivo de la catequesis, se necesitan dos cosas: saber lo que Jesús hizo en su situación y situarnos en la nuestra del mismo modo como él se situó en la suya[2]. Así pues, en este ver de la catequesis el contenido es doble: la presentación desde dentro de Jesús de Nazaret, que solo se puede hacer desde los evangelios (desde los cuatro en los que la Iglesia reconoció la verdadera imagen de Jesús ya que los cuatro y solo ellos habían sido escritos bajo la inspiración de su mismo Espíritu), y además el situarnos en nuestra situación de modo equivalente a como se situó él en la suya, que fue encarnándose desde abajo.

Así pues, el ver es comprobar lo más concretamente posible si nuestra catequesis está centrada en Jesús de Nazaret, el de los evangelios, que es el único que existe, y si esa exposición y entrega de Jesús se hace, como la hizo él, desde dentro de nuestra situación, compenetrados solidariamente con ella y comprometidos, como él, desde abajo.

Desde abajo no designa una posición social, dónde vive uno, sino una identificación personal elegida. Esta distinción es indispensable: en un barrio yo puedo vivir aspirando a como dé lugar a salir de él porque no lo quiero como lugar vital, o amargado por no poder hacerlo, o como mi lugar existencial desde donde yo vivo y produzco mi vida y la comparto. Así pues, en el ver tengo que comprobar si mi catequesis está centrada en Jesús y en su propuesta, y en si lo que sé y digo y vivo de él, lo hago comprometido con la realidad del país desde abajo, desde mi encarnación en el barrio. Es obvio que veré a Jesús distinto si lo veo desde mí como este individuo único que soy, que si lo veo desde el orden establecido, es decir, desde la ideología que nos inculcan por todos los medios los que lo dirigen, que si lo veo desde los de abajo.

Porque frecuentemente no se ha dado esto último, en muchas imágenes y pinturas Jesús aparece como uno de los de arriba, con vestiduras elegantes, muchas veces con bordes de oro, a veces hasta con corona real e incluso cuando lo representamos crucificado, con el cuerpo de un atleta, sin restos de la tortura. Se alega que para Jesús hay que elegir lo mejor; pero no se cae en cuenta que se trata de lo mejor según él y su Padre, que fue desde abajo, y no lo mejor desde el orden establecido, que es piramidal y por tanto lo mejor se encuentra arriba. Y sobre todo que al Jesús que tenemos que representar es al que existió y no el que nos imaginamos según nuestra percepción de lo sagrado, de lo divino.

Así pues, lo más trascendente del ver es ver a Jesús de Nazaret y ver nuestra realidad, como él vio la suya: desde su situación vital, desde los de abajo. Y verlo, no como uno ve un libro de historia, para enterarse meramente de lo que pasó, que en todo caso ya pasó, no es actual, sino para tomar un contacto real con un ser viviente, ya que su Padre lo recreó en su seno, lo recreó a él, a esa persona concreta que se fue haciendo a lo largo de su existencia y sobre todo de su misión. Tomar contacto con él como discípulo, ya que él fue enviado a hacerse humano para salvarnos desde dentro, haciéndose Hermano nuestro, llevándonos realmente en su corazón y buscando que aceptemos su fraternidad y en él seamos hermanos de todos e hijos de su Padre. Desde esa relación real con él tenemos que ver la realidad, nuestra realidad e insertarnos en ella de modo equivalente a como él se insertó en la suya.

Si decimos que lo antedicho es lo más trascendente, estamos suponiendo que no es lo único, pero sí tiene que ser lo que da sentido e impregna al resto.

¿Qué entraña el juzgar? Desde el discernimiento de los signos de los tiempos desde los criterios de Jesús

El juzgar son los criterios para evaluar la realidad, que son los mismos que tuvo Jesús para evaluar la creación y su realidad específica y a cada institución y grupo humano y a cada persona dentro de ella. Los juzgó desde su humanidad y su misión. No había venido, como creyó el Bautista y sigue creyendo gran parte de la institución eclesiástica a lo largo de la historia, para juzgar a la humanidad, sino para salvarla. Porque no vino como el Poderoso, que ve todo desde fuera, desde arriba y a su servicio. Jesús es el sí de Dios, solo sí (2Cor 1,19-20). Sí incondicional. El que se condena es porque no ha respondido con su sí al sí de Dios que es Jesús; ya que la salvación, como es expresión de amor, no puede ser unilateral: Dios nos ha dicho que sí, pero se necesita también nuestro sí. Ahora bien, responder con nuestro sí, no es meramente decir sí, sino corresponder a la relación de Jesús: vivir aceptando su fraternidad, como hijas e hijos de Dios en el Hijo y como hermanas y hermanos de todos en el Hermano universal, desde los pobres. Ese es el criterio. ¿Así evaluamos nosotros lo que es ser cristiano? ¿Eso es lo que nos enseñaron y lo que enseñamos? ¿Nos hacemos cargo de que el juzgar del método no es juzgar o sea, pronunciar un veredicto, sino comprobar si lo que damos y vivimos es o por lo menos intenta con todo el corazón ser nuestro sí al sí de Dios en Jesús?

La iluminación teológico-bíblica incluye el discernimiento de los signos de los tiempos, no solo en el sentido de los ejes de la situación para apreciarlos desde el Dios que se revela en Jesús, sino más todavía para discernir por dónde pasa su Espíritu en ella con el propósito de secundar su acción.

En este caso de la catequesis el juzgar tiene también dos partes: la primera es examinar si el Jesús que doy es Jesús de Nazaret, el de los evangelios, y si lo que hablo es expresión actual de lo que él habló, es decir, lo equivalente. Y si la realidad desde la que hablo incluye el discernimiento de por dónde pasa el Dios de Jesús en ella, que eso significa los signos de los tiempos. ¿Qué en nuestra situación es expresión y canal de lo que Dios quiere de nosotros hoy y aquí, qué lo contradice, qué es ambivalente? ¿Qué razones doy para justificar esa apreciación? ¿Qué validez tienen esas apreciaciones desde la ecuación del seguimiento? Esto tengo que preguntarme y a esto tengo que responder en concreto.

Como se ve, el cristianismo no es meramente una religión, entendida como una esfera específica de la realidad, como son la economía o la cultura o la política o el deporte o la ciencia. Tiene que ver con la realidad, con lo más real de la realidad y por eso es una dimensión de todas las demás áreas. Si soy cristiano de verdad, no puedo vivir la política o la economía o la cultura de cualquier modo, como más me guste o como saque más beneficio o como de hecho se viva en mi sociedad. La tengo que vivir como hija o hijo de Dios y como hermana o hermano de todos, ambas dimensiones en Jesús, que es el que nos hace hijos y hermanos. Todo esto tiene que tematizarse en la catequesis.

¿Qué abarca el actuar? ¿Qué es lo equivalente hoy y aquí de lo que hizo Jesús?

El actuar son las propuestas que hacemos, tanto a nivel personal, como respecto de comunidades y asociaciones, como de la Iglesia como pueblo de Dios, para actualizar y concretar lo más posible el seguimiento de Jesús aquí y ahora.

Los mandamientos y los sacramentos, tal como están enunciados en los catecismos son genéricos. La pregunta es en qué tenemos que insistir hoy y aquí y por qué esas preferencias. Naturalmente que estas preferencias provienen de cómo hayamos interpretado los signos de los tiempos, en el sentido preciso de cómo quiere el Padre de nuestro Señor Jesucristo que actuemos en esta situación. Dicho más concretamente, qué actuación expresa más cabalmente hoy y aquí nuestra condición de hijas e hijos de Dios en el Hijo y de hermanas y hermanos en el Hermano universal. O, en otros términos, qué acciones expresan hoy y aquí el seguimiento de Jesús de Nazaret. Son cosas bien específicas que tenemos que echarle cabeza, tanto cada uno como el grupo.

Si estamos de acuerdo con lo dicho hasta aquí, tenemos que decir que dar catequesis no puede reducirse a leer, explicar y comentar un libro o un folleto. Por ejemplo, en la catequesis que yo recibí en los años cuarenta y luego di en los cincuenta del siglo pasado, el libro era el catecismo de Astete, cuya primera edición salió en la última década del siglo XVI y que luego fue completado por Ripalda.

Ante todo, tenemos que asegurarnos de que ese manual que damos contenga lo más medular de los evangelios; pero, aun en el caso de que lo contuviera, que no suele ser lo más habitual, de todos modos, tenemos que tener en cuenta nuestra situación, tanto para leer al Jesús de los evangelios situadamente, como para leer desde él nuestra situación y a nosotros en ella y lo que nos está diciendo y pidiendo hoy y aquí. Las tres cosas (Jesús, nuestra situación y lo que en ella nos pide Dios) las tenemos que dar lo más explícita y concretamente posible.

O sea que, aunque lo medular de la catequesis siempre tiene que ser Jesús, ya que es para ser conscientemente seguidores suyos, como para el seguimiento situado, que es el único verdadero, es imprescindible la variable de la situación en la que vivimos, en cada situación distinta la catequesis tiene que variar, porque tenemos que seguir a Jesús en nuestra situación de modo equivalente a como Jesús actuó en la suya. En el cristianismo no tiene sentido la imitación de Jesús, como se ha propuesto, incluso programáticamente[3]. El seguimiento siempre tiene que ser creativo, ahora bien, fielmente creativo. Por eso siempre hay que echarle cabeza para acertar con esa equivalencia.

¿Cómo fue la comunidad de Jesús? ¿Cómo tiene que ser la nuestra para que sea lo equivalente?

Vamos a explicitar un punto. Si Jesús nos llama a su seguimiento, además de averiguar cuál es el equivalente para nuestra situación de lo que él dijo e hizo en su situación, tenemos que hacernos cargo de que, si nos ha llamado a cada uno a su seguimiento, eso implica que nos ha llamado a formar parte del grupo de sus seguidores, es decir, de la comunidad cristiana y más en concreto de esta comunidad cristiana concreta. Tenemos que ver, pues, cómo fue la comunidad cristiana que formó el propio Jesús y la que prosiguió expandiéndose con su Espíritu después de que él se fuera con su Padre. La primera aparece en los evangelios y la segunda, con muy variadas formas, en los Hechos de los apóstoles y de una manera más específica y circunstanciada en las cartas de Pablo y Juan.

Tenemos que hacernos cargo de qué es lo esencial y cuáles fueron las contingencias humanas. Y a partir de ese discernimiento tenemos que ver qué es lo esencial de la comunidad de la que entramos a formar parte y qué es más contingente, y tenemos que hacer todo lo posible por afincarnos en lo que vemos como lo medular de cualquier comunidad que se pretenda cristiana, eso sí, desde nuestro espacio y nuestro tiempo.

Pasemos ya a especificar lo que entrañan los dos aspectos del método que no hemos analizado.

Evaluación final y evaluaciones periódicas. Evaluación de todos y evaluaciones de los catequistas y de los catequizandos, compartidas posteriormente

Ante todo, evaluar. Evaluar, tanto lo que se ve, como lo que se juzga, como lo que se actúa, equivale concretamente a discernirlo desde el seguimiento concreto de Jesús de Nazaret. Ahora bien, la evaluación presupone que los tres pasos se han dado. Es decir, que se evalúan los resultados, a ver si han correspondido con lo que pretendíamos. En el caso de la catequesis tiene que darse la evaluación final; es decir, cuando se haya acabado el proceso: sea para bautizarse, sea para hacer la primera comunión, sea para confirmarse, sea para casarse, sea para entrar a la comunidad, en definitiva, cuando se da por finalizado el tiempo de la preparación y se ingresa al nuevo tiempo de la pertenencia.

Esa evaluación lleva tiempo: el que se precisa para hacerse cargo de cómo están los catequizandos, cómo van dando de sí, cómo viven desde lo aprendido, y antes, si lo han asimilado realmente. Tiene que ser una observación personalizada; no puede ser como la relación entre un sujeto y un objeto, no se les puede estar vigilando ni poner a prueba. Ellos no son meros destinatarios de nuestra acción, sino nuestros compañeros y es el propio Jesús y su Espíritu el que los llama y acompaña. Es la observación que se da entre los compañeros de camino y en este caso preciso del Camino, que es Jesús (Jn 14,6). Así que los que observan tienen que hacerlo en su condición de condiscípulos, no de maestros: no pueden sustituir al único Maestro (cf. Mt 23,8). No se puede evaluar desde propuestas absolutizadas. El único absoluto es Jesús y su Padre, que superan absolutamente tanto a los catequistas como a los catequizandos, y también es absoluta la dignidad de cada uno y también porque cada uno tiene que seguir como ese discípulo concreto, a la medida del don recibido, ni todos en serie ni cada uno desde su singularidad.

Pero además de esta evaluación final, como el proceso tiene etapas, o, aunque lo veamos como un continuo, siempre es bueno hacer un alto en el camino para ver cómo se va asimilando lo dado y, antes que eso, si hay dificultades porque no está bien planteado el proceso o porque los discípulos sienten resistencia a lo que se les propone por la idea tan distinta o incluso contraria que tenían de ello. Hay que sopesarlo porque también ellos pueden enseñar algo a los que catequizan. Hay que evaluar el resultado de cada etapa o más sencillamente cómo va yendo el proceso, para avanzar en la realidad y no en el aire.

Además de la evaluación que hagan por separado los catequistas y los catequizandos, que debe comunicarse al otro grupo con humildad, caridad y claridad, hay que hacer una evaluación conjunta, tanto al final como varias a lo largo del proceso. Es útil, incluso necesario, preguntarse de vez en cuando cómo va el proceso: si los que hablan se dan a entender, qué es lo que llegó más adentro y parece más valioso, con qué se está más de acuerdo, con qué se está menos o se está en desacuerdo, qué es lo que más cuesta asimilar y hacer vida…

Estas evaluaciones intermedias son imprescindibles para que el proceso sea lo más trasparente posible y más en el fondo para lograr que haya en realidad un verdadero proceso y no meramente un aprendizaje formal: dar la lección que se ha aprendido, sin que ello suponga una asimilación vital y en ciertos aspectos un cambio, lo que se llama propiamente conversión, que no se entiende solo como conversión del pecado a la vida virtuosa, que es como lo entendía Juan, sino como conversión del orden establecido o del propio camino al seguimiento cada vez más cabal de Jesús de Nazaret.

¿Qué es y qué no es la celebración cristiana? ¿Qué se celebra?

El último elemento del método, la celebración, es un elemento al que es especialmente sensible el pueblo venezolano. Para precisar tenemos que insistir que un banquete nada tiene que ver con una comilona, igual que son completamente distintas una fiesta popular y una francachela[4] en la que se pierde el control de sí y los participantes se derrapan[5], y también difieren de los protocolos del gobierno o de una corporación para conmemorar una efeméride, que en definitiva es autoafirmarse y autoglorificarse.

En la celebración todos son sujetos y lo que se celebra en el fondo es la vida, la vida en su condición de humana y en el fondo recibida gratuitamente y vivida con agradecimiento y de todos modos una vida convivida, compartida: un don mutuo y en el fondo de Dios. Eso es lo que está en el fondo de las celebraciones, sea una fiesta que se celebra cuando llega ese día todos los años, sea un acontecimiento del que la gente se siente contenta y le provoca celebrar, sea un momento, al final de muchas reuniones, que son siempre encuentros personalizados y por eso los participantes se sienten agraciados, y aunque sea de la manera más sencilla y modesta, celebran.

Lo peculiar de las celebraciones es que no se absolutiza lo que se come y bebe y conversa y canta y baila, sino que cada uno de esos elementos es expresión de lo que se recibe y comparte, de lo valioso que es para ellos esa vida recibida y compartida, en definitiva, don, de unos a otros y en el fondo de Dios. Por eso la celebración es siempre interpersonal. Nada tiene que ver con el puro bonche.

La catequesis, un proceso creativamente fiel

Como se ve, si seguimos el método latinoamericano de vivir el cristianismo y de expresarlo y teorizarlo, la catequesis no es algo consabido, establecido, objetivado, siempre igual, aunque haya manuales distintos. Es un proceso con un objetivo trascendente, pero que se da situadamente: en este espacio y en este tiempo. Y por eso tiene que ser siempre fielmente creativo o creativamente fiel. Esto es lo que está en el fondo de todo lo que hemos dicho.

Pedro Trigo* Sacerdote Jesuita. Filósofo y Doctor en Teología. Investigador de la Fundación Centro Gumilla. Integrante del Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela.

Notas:

[1] El fundador del método es el cura belga Cardijn, que lo propuso sistemáticamente en las primeras décadas del siglo XX a la Juventud Obrera Cristiana.

[2]

Jesús es a su situación, como la Iglesia primitiva a sus situaciones, distintas de la de Jesús y distintas entre sí, como nosotros a nuestra situación, distinta de ambas. Como los denominadores son distintos, para que se mantenga la correlación, también lo tienen que ser los numeradores. Luego, si se sigue a Jesús, no se puede imitar a Jesús, que sería hacer lo mismo. Hay que hacer lo equivalente. Pero nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Para capacitarnos, se nos ha enviado su Espíritu: solo siguiendo a su impulso podemos seguir a Jesús. ¿Qué nos da el Espíritu? Fidelidad creativa o creatividad fiel.

[3] El libro de espiritualidad más editado, traducido y leído es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis.

[4] Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua francachela es “reunión de varias personas para regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en general sin tasa y descomedidamente”.

[5] Derraparse según el diccionario es deslizarse, patinarse, resbalarse.