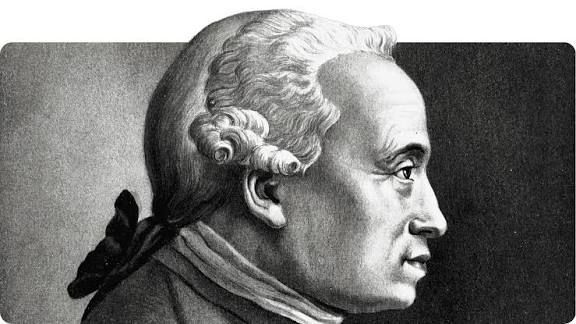

La revolución copernicana propuesta por Immanuel Kant le dio la vuelta a nuestra forma de entender los objetos, los fenómenos y sus relaciones, que sirven para entender la actualidad mundial.

Por: Gustavo Franco

La Crítica de la Razón Pura es una de las obras cumbres de la filosofía moderna porque expone los límites de la razón sistemáticamente. Lo que la obra de Immanuel Kant propone no es poca cosa, porque le permite a quien lo lee preguntarse “¿Por qué creo en lo que creo?”. Y por supuesto, también se puede responder a esa pregunta. Uno de los principios que Kant trajo es que los objetos no pueden ser conocidos en sí, solo se puede conocer cómo se presentan ante nosotros. El objeto se adecúa a nuestro modo de pensar.

Kant se preguntaba si es que era posible hacer algún tipo de afirmación que fuera cierta siempre, y si esa afirmación era previa al conocimiento e independiente de la experiencia. ¿La respuesta? Un sí. Esto, según el filósofo de Königsberg, Prusia (hoy Kaliningrado, Rusia) sienta las bases de disciplinas como las matemáticas y la ética. Ahora, en la política moderna en la que intervienen disciplinas como el marketing y las relaciones públicas, hay que saber diferenciar este tipo de afirmaciones de un guion político. No cualquier proposición es cierta siempre y en cualquier circunstancia.

Buscando afirmaciones necesarias y universales

Lo que da inicio a la Crítica de la Razón Pura es una exposición de cómo percibimos las cosas. Haciendo uso de nuestros sentidos, somos capaces de captar una representación de los objetos. Esto pareciera decirnos que la realidad es altamente subjetiva e incluso relativa. Lo cierto es que hay que repasar algunos conceptos kantianos para entender cómo llegamos a esas afirmaciones necesarias y universales.

Conceptos que limitan la razón

El primer concepto es el de intuición. Básicamente, es una relación inmediata entre la mente del sujeto y un objeto. No es una idea abstracta, sino algo que se percibe directamente. Para Kant, la intuición siempre es sensible, es decir, pasa por los sentidos.

Por otra parte, la sensibilidad dentro del sistema kantiano es la facultad receptiva de impresiones externas. Las formas puras de la sensibilidad son el espacio y el tiempo, para conocer fenómenos externos e internos respectivamente. Cuando vemos un objeto, lo categorizamos en espacio y tiempo para ver si los fenómenos ocurren a la vez o uno tras otros; o si un objeto se desplaza de lugar.

Luego, están los objetos, que Kant categoriza en dos conceptos. El fenómeno es el objeto como se presenta al sujeto bajo las condiciones de los sentidos (o como diría Kant, bajo las condiciones de la sensibilidad). El nóumeno es la cosa “en sí”, que es imposible de percibir. La podemos pensar, pero no conocer.

Habiendo entendido esta parte del sistema kantiano, pasamos al entendimiento. Es la capacidad de organizar las intuiciones a través del uso de conceptos. Las categorías es lo que se usa comúnmente para hacer esta organización. Por ejemplo, la causalidad (escucho una voz, debe ser que un familiar entró a mi hogar), o pluralidad (veo varias manzanas, y sé que son el mismo tipo de objeto pese a no ser exactamente iguales).

La importancia de los juicios a priori

Finalmente, llegamos a esas afirmaciones necesarias y universales. Kant las llama juicios a priori. Para que sean a priori, y no a posteriori, tienen que ser independientes de la experiencia. Por ejemplo, “un triángulo tiene tres lados” o “todo efecto tiene una causa”. Aun así, estas dos afirmaciones tienen una diferencia clave. El primero es un juicio analítico a priorimientras que el segundo es un juicio sintético a priori. ¿Cuál es la diferencia? Un juicio analítico contiene dentro de su primera parte, lo que viene en la segunda (el predicado está dentro del sujeto). Como es imposible que haya un triángulo que no tenga tres lados, entonces el concepto de tres lados esta contenidodentro de triángulo. Está en su propia definición. Los juicios sintéticos le añaden en el predicado algo que no estaba en el sujeto de la oración. Cuando decimos “todo efecto tiene una causa”, estamos añadiendo una conexión al concepto de efectocon el concepto de causa. Y como es a priori, es universal y necesario.

Cuando le cuentas a alguien sobre una cosa, y te responde “¡Ay! por algo será” puedes responder que cualquiera sabe eso. Porque “por algo será” puede decirse sobre literalmente cualquier cosa. Un verdad necesaria y universal.

Los prejuicios y los juicios a priori en la política

Ya sentamos las bases de lo que es una pequeña introducción a la filosofía de Kant, que es vasta. Ahora, hay que ver cómo esto aplica a nuestra forma de conocer el mundo y aquello que puede afectarnos de manera directa o indirecta: la política. Si no podemos conocer una cosa en sí, más difícil es un hecho político. O una decisión a nivel político. O en general, lo que sucede en la política. Es mucho más evidente el hecho de que no conocemos toda la historia.

Mucho de lo que consideramos “la cosa en sí”, una especie de nóumeno político, viene a nosotros con los prejuicios de un determinado político o candidato, dicho según un guion dado por un especialista en comunicación. Esto luego es reseñado por medios de comunicación que tienen sus propias líneas editoriales, para que luego sea intuido por las audiencias con sus prejuicios y educaciones distintas, para que así se configure una agenda pública.

La política de Schrödinger

El reto está en que uno debe tomar unas decisiones como ciudadano a partir de lo que dicen representantes de uno u otro bando político. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que aplicar una estrategia que los inversores llaman diversificación de riesgo. Es asumir que dos o más explicaciones de un mismo evento político son posibles, y hasta que no sean verificadas, son la realidad en simultáneo. Es lo que llamo la política de Schrödinger.

Esta forma de ver la política está inspirada en el ejercicio mental propuesto por el físico austríaco Erwin Schrödinger para explicar un aspecto de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, las partículas subatómicas no existen en un solo estado esperando a ser medidas. Para explicar esto mientras criticaba esta forma de entender el mundo, Schrödinger propuso el famoso ejercicio del gato en una caja, la cual tiene un dispositivo que libera veneno según el estado de un átomo radiactivo. Si ese átomo se desintegra, se libera el veneno y el gato muere. Y si no se desintegra, no hay liberación de veneno y el gato vive. Ahora, dado que hay superposición de los estados de las partículas, el gato está vivo y muerto a la vez hasta que se mide el electrón y se colapsan todos los escenarios en uno sólo.

Pues bien, más allá de lo provocador del experimento (cosa que ha hecho que lo recordemos hasta hoy) y de que originalmente era una crítica a la mecánica cuántica entendida según la Interpretación de Copenhague, lo cierto es que la mecánica cuántica sigue siendo vigente en su explicación de la superposición de partículas, y el gato de Schrödinger se sigue usando como imagen ilustrativa de cómo funcionan los sistemasde partículas subatómicas.

Si vamos a Venezuela, uno ve mucho guion político disfrazado de juicio a priori, y muy poca medición para colapsar la onda de todos los posibles escenarios cuando un político dice algo. Si un lado pide negociación, se está en la obligación de medir o verificar si lo que se dice es cierto o no. Y, si las negociaciones fracasan, hay que hacer un buen diagnóstico en vez de que unos y otros se echen la culpa. ¿Se fue muy maximalista con los objetivos? ¿O acaso era imposible ejecutar lo acordado? En el país, unos y otros buscan culparse por los males percibidos, e incluso dentro del mismo bando se recrimina el no haber sido lo suficientemente radical a la hora de llevar a cabo los objetivos.

Si no podemos conocer el “nóumeno político”, una buena forma de hacer que se revele la verdad es a través del colapso del universo de lo posible hacia una única realidad. No es lo mismo decir “2+2=4”, otro ejemplo de algo totalmente a priori, que decir “los migrantes traen delincuencia”. Esto último no es ni universal ni necesario.

El lado oculto y siniestro del poder

Uno podría pensar que las instituciones estatales en los Estados Unidos son muy protocolares y con sus defensas ante la corrupción. Que el Estado está para servir a sus ciudadanos por definición. Recordemos, no conocemos la “cosa en sí”. Y luego, resulta y acontece que aparece el caso de Jeffrey Epstein, un milmillonario que era un traficante sexual y que abusaba de menores. Este criminal tenía conexiones con personas ricas y poderosas, como Donald Trump y Bill Clinton, así como Bill Gates, Les Wexner (presidente de la firma Victoria’s Secret) y un largo etcétera. Y llama la atención el hecho de que su actividad duró mucho tiempo, pese a ser condenado en 2007 en lo que fue un acuerdo excesivamente favorable para Epstein.

La hipótesis que tiene más fuerza es la de una conspiración en la que había una red de contactos de Epstein que les hacía favores y llevaba a sus muchas propiedades, para luego chantajear mediante la utilización de kompromat de índole sexual e ilegal. Y peor todavía, era supuestamente un activo de la inteligencia, según declaró en la audiencia de confirmación en el Senado quien fue secretario de Trabajo con Trump en la primera administración, Alexander Acosta. “Me dijeron que era de la Inteligencia y que me apartara” fue lo que dijo cuando le preguntaron por qué ofreció una condena tan amable a Epstein, siendo fiscal del Estado en Miami, dada la gravedad de los crímenes y la enorme cantidad de evidencia. Esto aparece en un artículo de The Daily Beast firmado por la periodista Vicky Ward, quien investigó a Epstein desde 2002. Ward cita a una fuente entendida con el equipo de transición de Trump y que entrevistó a Acosta sobre el caso.

La confirmación de Acosta fue en 2017. Su acuerdo con Epstein fue en el 2007. Y a día de hoy no tenemos más transparencia, pese a los amagos de Trump y su equipo. Esto desmonta la idea de un Estado benigno, y más bien muestra la cara del poder, los poderosos y de lo que son capaces.

Crítica versus cinismo

No hace falta volverse un cínico amargado. Todo es cuestión de entender que no se le debe credulidad a nadie. Ni siquiera a los que comulgan políticamente con uno. El cinismo también adopta prejuicios disfrazados de juicios a priori. Dirían “es imposible una cultura política distinta”. Cuando en realidad ello no es una verdad autoevidente. El truco es verificar y medir, e introducir las variables adecuadas en el experimento.