La evolución constitucional en Venezuela abarca proyectos que reflejan las tensiones entre el poder y los derechos ciudadanos. Desde la Constitución de 1811 hasta la de 1999, cada texto ha sido una herramienta de legitimación del poder o un baluarte de la democracia, oscilando entre centralismo y federalismo

El 21 de diciembre de 1811, mientras los ecos de la independencia resonaban en las calles de Caracas, un grupo de hombres reunidos en el Congreso General sancionaba el que sería el primer texto constitucional de Venezuela y de toda Hispanoamérica. Llevó por nombre oficial: Constitución Federal para los Estados de Venezuela y fue la primera Constitución de nuestro país y de iberoamérica. Promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Roscio, fue sancionada por el Congreso Constituyente de 1811. La Constitución de 1811 nacía como un símbolo de libertad y como una apuesta por un futuro mejor, aunque su vigencia sería efímera. Fue derogada el 21 de julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda en San Mateo. La Constitución tuvo una vigencia de siete meses exactos.

Sin embargo, este episodio marcó el inicio de una historia constitucional tan rica como turbulenta, en la que las luchas por el poder, los derechos del pueblo y la organización del Estado se entrelazaron para dar forma a la nación venezolana.

A lo largo de más de dos siglos, Venezuela ha promulgado un total de veinticinco constituciones, cada una reflejo de las tensiones políticas y sociales de su época. Desde los ideales federalistas que inspiraron la primera constitución hasta los experimentos centralistas del siglo XIX y las reformas socialistas del siglo XXI, el país ha oscilado entre modelos opuestos en busca de equilibrio entre el poder y los derechos ciudadanos. Este trabajo explora los hitos más significativos de esta trayectoria, destacando cómo los textos constitucionales han sido, en ocasiones, herramientas de legitimación del poder y, en otras, baluartes de la democracia.

Los primeros pasos: Constitución de 1811

La Constitución de 1811 no solo fue pionera en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica. Inspirada en los ideales ilustrados y en la experiencia norteamericana, estableció un sistema federal que dividía el poder entre las provincias. Además, proclamó los derechos fundamentales del hombre: libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Sin embargo, su alcance fue limitado por el contexto político y militar de la época. La guerra por la independencia dificultó su aplicación, y su vigencia se redujo apenas a seis meses.

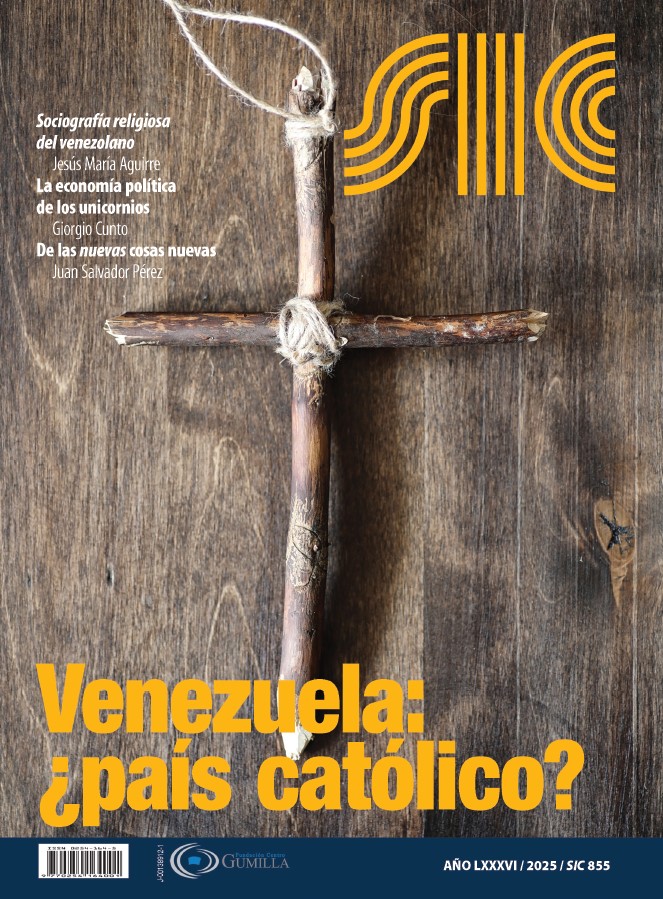

Un aspecto llamativo de este primer texto es que, a diferencia de la Constitución estadounidense, no reconoció la libertad de cultos, declarando al catolicismo como religión oficial del Estado. Este detalle subraya las tensiones entre modernidad y tradición que caracterizarían muchas de las constituciones posteriores del país.

Centralismo vs. federalismo: las constituciones de 1819 y 1821

El debate entre centralismo y federalismo se convirtió rápidamente en una constante en la historia constitucional venezolana. La Constitución de 1819, redactada por Simón Bolívar durante el Congreso de Angostura, marcó un giro hacia el centralismo. Bolívar veía en el federalismo un riesgo para la unidad nacional, especialmente en un momento en que el país enfrentaba amenazas internas y externas.

Por otro lado, la Constitución de 1821, promulgada como parte del proyecto de la Gran Colombia, intentó consolidar un modelo centralista integrador. Sin embargo, este enfoque generó tensiones entre las regiones y contribuyó al colapso del sueño bolivariano. La resistencia al centralismo se mantendría como un tema recurrente en las décadas siguientes.

La estabilidad relativa: Constitución de 1830

La Constitución de 1830 marcó un punto de inflexión al establecer un sistema centrofederal que buscaba equilibrar la autonomía provincial con un gobierno central fuerte. Este texto tuvo una duración notablemente larga para los estándares venezolanos: veintisiete años. Durante este periodo, se prohibió la reelección presidencial inmediata y se reafirmó la abolición de la esclavitud.

Sin embargo, no todo fue estabilidad. Muchas constituciones del siglo XIX fueron diseñadas a la medida de los intereses de los caudillos que dominaban el panorama político. En este sentido, algunos textos no representaban consensos nacionales sino herramientas para perpetuar el poder de los “mandones” de turno.

El federalismo formal: Constitución de 1864

Tras años de conflictos internos, la Constitución de 1864 formalizó el federalismo en Venezuela al transformar las provincias en estados autónomos. Este modelo reflejaba las demandas de descentralización que habían surgido durante la Revolución Federal (1859-1863). Sin embargo, la implementación del federalismo fue limitada por las realidades políticas del país.

A pesar de su corta vigencia, esta Constitución introdujo innovaciones significativas, como la creación de un tribunal supremo federal. Sin embargo, los gobiernos posteriores desmantelaron gradualmente sus avances, consolidando nuevamente el poder central.

Las reformas guzmancistas: constituciones de 1874 y 1881

Durante el mandato del general Antonio Guzmán Blanco, las constituciones de 1874 y 1881 reflejaron un proceso creciente de centralización. La primera redujo el periodo presidencial a dos años y reemplazó el voto secreto por el público. La segunda reorganizó el territorio nacional en grandes estados y consolidó aún más el poder central.

Es interesante notar cómo Guzmán Blanco utilizó estas reformas para fortalecer su control político mientras mantenía una apariencia de modernización institucional. Este patrón se repetiría en otros momentos clave de la historia venezolana.

Constituciones de 1891 y 1893

La Constitución de 1891 representó un cambio significativo en la estructura del poder político. Su principal característica fue la prolongación del periodo presidencial a cuatro años, lo que buscaba proporcionar estabilidad política y permitir al presidente un tiempo más prolongado para implementar sus políticas. Además, eliminó el Consejo Federal, lo que concentró el poder en el ejecutivo y reforzó su autoridad, generando una mayor centralización. Sin embargo, esta concentración también planteó desafíos en términos de equilibrio y control entre las distintas ramas del gobierno.

Por otro lado, la Constitución de 1893 introdujo uno de los avances más notables en la historia jurídica de Venezuela: el control judicial sobre la constitucionalidad de las leyes. Este mecanismo otorgó a la Alta Corte Federal la responsabilidad de supervisar que las leyes promulgadas se ajustaran a la Constitución. Fue crucial para consolidar un Estado de derecho, donde las leyes no podían contradecir la norma suprema.

La implementación de este control no solo fortaleció el sistema judicial venezolano, sino que también sentó las bases para un marco legal más sólido y justo. Al permitir que la Corte revisara la constitucionalidad de las leyes, se promovió una separación de poderes más efectiva, limitando así el abuso de poder por parte del ejecutivo. Este enfoque pionero también marcó un hito en la historia constitucional mundial, siendo precursor de prácticas que más tarde se adoptarían en diversas democracias alrededor del mundo, resaltando la importancia de la revisión judicial en la protección de los derechos y libertades.

La introducción del control judicial en 1893 es un legado que ha perdurado, estableciendo un modelo que continúa siendo relevante en las discusiones sobre la justicia y la constitucionalidad en la actualidad.

El gomecismo: centralización extrema (1909-1931)

Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, las constituciones promulgadas entre 1909 y 1931 consolidaron un modelo altamente centralizado. La Constitución de 1925 permitió al presidente ejercer su cargo desde cualquier lugar del país, simbolizando la concentración absoluta del poder en manos del ejecutivo.

Estas constituciones reflejaban no solo la voluntad personalista de Gómez, sino también una tendencia regional hacia gobiernos autoritarios durante este periodo.

Democracia y derechos sociales: reformas del siglo XX

El siglo XX trajo consigo avances significativos en términos democráticos y sociales. La Constitución de 1936 acortó el periodo presidencial y prohibió la reelección inmediata, mientras que la reforma de 1945 introdujo por primera vez el sufragio universal. Estos cambios representaron pasos importantes hacia una mayor participación ciudadana.

La Constitución de 1947 incorporó derechos sociales y laborales, marcando una transición hacia un Estado más inclusivo. Aunque fue derogada tras un golpe militar en 1948, muchos de sus principios se retomaron en la Constitución de 1961.

Promulgada bajo el liderazgo del presidente Rómulo Betancourt, la Constitución de 1961 se convirtió en un símbolo duradero de democracia. Este texto fortaleció los derechos individuales y estableció un sistema político más estable que perduró hasta finales del siglo XX.

El siglo XXI: socialismo y polarización

La llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 marcó el inicio de una nueva etapa constitucional. La constitución impulsada por su gobierno estableció un modelo que Chávez y sus seguidores han calificado como socialista. Sin embargo, sus intentos por reformarla aún más en 2007 fueron rechazados en referéndum, evidenciando una sociedad profundamente polarizada.

Este periodo refleja cómo las constituciones pueden convertirse en campos de batalla ideológicos donde se disputan no solo modelos políticos sino también visiones opuestas sobre el futuro del país.

Una historia de avances y retrocesos

La historia constitucional venezolana es un espejo fiel de su evolución política y social. Desde los ideales ilustrados que inspiraron la Constitución de 1811 hasta las reformas socialistas del siglo XXI, cada texto refleja las luchas de turno. En algunos casos, las constituciones han sido herramientas para perpetuar regímenes autoritarios; en otros, han servido como baluartes para avanzar hacia una sociedad más justa. También, hay que decirlo, hay periodos en los cuales la Constitución ha significado “letra muerta” y solo una máscara para no reflejar el feo rostro de la violación de los derechos fundamentales.

Como señala el Diccionario de Historia de la Fundación Polar: “Venezuela no ha tenido más que una evolución de una vida política o de una experiencia constitucional”. Esta afirmación subraya cómo cada constitución ha sido tanto producto como motor del cambio histórico. A través de sus aciertos y fracasos, estos textos nos recuerdan que el equilibrio entre poder y derechos es una búsqueda constante y siempre inacabada. Se anuncia una nueva reforma, hay que estar alertas.

Referencias

Fundación Polar (2018): Diccionario de Historia de Venezuela. Versión digital.

https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/c/constituciones-de-venezuela/

*Periodista. Magister en Historia. Jefa de redacción de la revista SIC.