Lead, Kindly Light, amid the encircling gloom,

Lead Thou me on;

The night is dark, and I am far from home,

Lead Thou me on.

Keep Thou my feet;

I do not ask to see the distant scene;

one step enough for me.

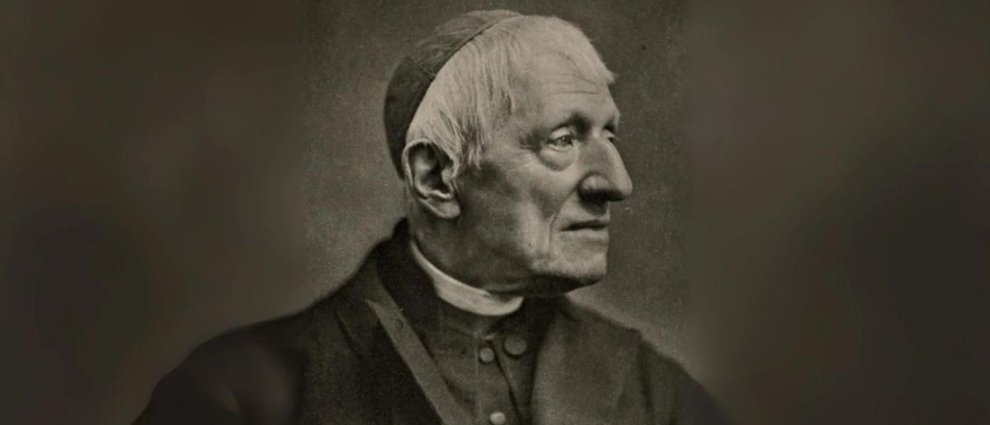

John Henry Newman (1834)

Me había propuesto firmemente escribir sobre la solemne inscripción entre los Doctores de la Iglesia del nombre del Cardenal John Henry Newman por parte del Papa León XIV este 1 de noviembre. De manera que, como no podía ser de otra manera, me aboqué a la lectura de la Apología pro Vita sua escrita por el cardenal en 1864 para salir al paso de las acusaciones de insinceridad y falta de honradez intelectual vertidas sobre él públicamente en una célebre polémica por el clérigo anglicano Charles Kingsley.

Kingsley había insinuado que Newman, y el clero católico en general, no valoraban la verdad por sí misma y que sus doctrinas fomentaban el engaño. Newman respondió a esta difamación con un relato autobiográfico y una historia exhaustiva de sus ideas religiosas para demostrar la coherencia y sinceridad de su largo y tortuoso viaje espiritual e intelectual, que lo llevó a su conversión del anglicanismo a la Iglesia Católica en 1845.

Según sus propias palabras, su conversión no fue un acto de deshonestidad, sino la conclusión lógica y necesaria de la evolución de su pensamiento y de su incansable búsqueda de la verdad. La Apología llegaría a ser a la vez una defensa personal frente a una calumnia y una de las autobiografías espirituales e intelectuales más importantes e influyentes de la literatura occidental.

Contrario a lo que argüía Kingsley, Newman fue un hombre nacido para conocer la verdad, y hasta tal punto se empeñó en esa tarea que acabó por cumplirla a cabalidad, aunque ello le costara enfrentarse con creencias, tradiciones, ritos y culturas que formaban parte de su propia identidad. Pudiera haber sido él perfectamente el destinatario de aquella memorable frase de C S Lewis en Mero Cristianismo que seguramente ya he citado alguna vez: “si buscas la verdad, puede que al final encuentres consuelo; si buscas consuelo, no obtendrás ni consuelo ni verdad, solo palabrería e ilusiones para empezar, y al final, desesperación”.

Y sin embargo, para qué negarlo, no pude avanzar en el libro de Newman más allá de unas pocas páginas. La obra, sin duda magna y luminosa, constituye el trazado de un mapa vital e intelectual detallado, haciendo gala de un ejercicio de erudición tan vasto, de una memoria tan prodigiosa, de un recuento de fechas, lugares y autores tan minucioso, que su lectura acaba por tornarse en una tarea imposible de asimilar para una mente diletante, dispersa y olvidadiza como la mía.

En esas estaba, viéndome desconsolado ante una cumbre imposible de escalar, cuando misteriosamente acudió a mi auxilio desde el más allá la mano comprensiva de Thomas Bernhard. Tanto más misterioso su auxilio cuanto que hasta entonces yo no sabía nada de su existencia. Su nombre apareció inopinadamente en un artículo donde se lo elogiaba y eso me llevó a revisar la infinidad de descargas que tengo en mi tableta esperando una “mejor” ocasión para ser leídas, es decir, cuando las mil distracciones inútiles decidan darle una tregua al sosiego, o cuando el apocalipsis nuclear nos obligue a todos a recluirnos en un búnker.

El caso es que me percaté de que alguna vez, aún no conociendo su obra, había descargado un breve volumen de Bernhard, un poco en esa afanosa manía de Borges de acumular libros -que seguramente él sí leía-, que lo llevaba a entristecerse cuando de repente se topaba en una librería de viejo con un ejemplar primoroso, pero que muy a su pesar ya poseía, y que, por un espartano hábito de ahorrar algún dinero, se veía al cabo privado del inefable placer de volverlo a comprar.

Bernhard fue el enfant terrible de las letras austríacas del siglo XX, iconoclasta y rebelde hasta las últimas consecuencias, detestado por la intelligentsia y adorado por el público; poseedor de una mordaz ironía sólo comparable a su cruda y a la vez cómica franqueza. Se podría decir que una vida en la que abundaron las penurias le abrió la puerta hacia las sombras del alma humana que suelen ser el preludio de todo arte verdadero. Como todo escritor que se respete, Bernhard siempre anduvo mal de dinero, de manera que tuvo que convertir en un arte no menos verdadero el hecho de recibir premios literarios, que íntimamente menospreciaba por su rechazo visceral a lo que él consideraba seudo élites intelectuales vacuas y estériles, para cobrar el cheque y así solventar sus penurias, unas veces con más fortuna que otras pero siempre dando lugar a episodios insólitos.

De esas peculiares vivencias surgió ese librito inclasificable que yo guardaba sin saberlo en mi biblioteca, que fuera publicado póstumamente bajo el título Mis Premios. Bernhard tiene esa innata virtud de todo gran narrador de convertir sucesos en apariencia triviales e intrascendentes en historias memorables. Cosas que le podrían suceder a cualquiera que, de repente, dan un giro dramático e inesperado y terminan convertidas en tragicomedias rocambolescas e hilarantes.

Siguiendo las peripecias de Bernhard aprende uno cosas indispensable para la vida: cómo ser el homenajeado sin que nadie se percate de él, y salir de la ceremonia directamente a unos grandes almacenes a devolver el traje recién comprado para la ocasión.

Cómo desear recibir el metálico que acompaña al premio, para salir de deudas imperiosas adquiridas como consecuencia de sus constantes ingresos hospitalarios. Bernhard cargó durante toda su vida con la cruz de una grave y crónica enfermedad pulmonar. A partir de los 18 años, su vida y su obra estuvieron marcadas por diversas dolencias: tuberculosis (una enfermedad intratable en su momento, que lo llevó a estar internado en el sanatorio Grafenhof de 1949 a 1951), pleuresía húmeda, sarcoidosis, enfermedades renales, glaucoma. La dolencia pulmonar, a menudo descrita por él mismo como una “enfermedad pulmonar intratable”, fue la más significativa y recurrente, influyendo profundamente en su vida y en su obra.

Cómo, desengañado de la literatura, convertirse en conductor de un camión de reparto de cerveza para ganarse la vida hasta recibir el importe del siguiente premio, y dilapidar íntegramente el dinero en una propiedad ruinosa antes de haber percibido un solo centavo, para, acto seguido, prestar sin pensarlo dos veces a un amigo en necesidad el dinero apenas recibido y que había comprometido para pagar la casa.

Cómo pronunciar un discurso sin tener idea de lo que se va a decir hasta media hora antes de comenzar a hablar.

Cómo andar muy orondo pavoneándose por las calles de Viena, después de haber recibido un premio que en realidad no era un premio -era tres becas de trabajo compartidas por sendos escritores en vista de que el jurado no había sido capaz de ponerse de acuerdo sobre ninguno de ellos-, con la convicción de que todo el mundo sabía y se congratulaba del galardón, asombrado de que nadie le hablara del asunto, informando a todo el que se encontraba, aunque no se lo preguntara, sobre los pormenores del galardón; sintiéndose de una forma enteramente distinta a la de antes, aunque nadie fuera capaz de percibir cambio alguno.

Acto seguido, como ya lo había planeado días antes de recoger el lauro, gastarse todo el dinero en un descapotable Triumph Herald, tan solo para verlo hacerse añicos en un desafortunado accidente menos de una semana después, y ser rescatado bañado en sangre en medio de la vía por un buen samaritano. Y como no hay mal que por bien no venga, resultaría que, puesto que no había tenido ninguna culpa en el accidente, el seguro le concedió una generosa indemnización, con la que, como no podía ser de otra manera, salió directamente al concesionario a comprarse otro Triumph Herald idéntico al siniestrado, para salir en procesión de acción de gracias a recorrer las mismas carreteras yugoslavas donde había tenido el percance que a su juicio le había traído tanta fortuna.

Cómo poner el práctica el tacto (que no por casualidad alguien llamó “la mano del alma”) en una conversación, durante una de las ceremonias de entrega, con un vecino de mesa al que le habían dado dos semanas de vida como consecuencia de un cáncer terminal, y que se daba la circunstancia de que había sido su examinador durante su examen para aprendiz de comercio más de treinta años atrás; y luego pasarse los siguientes días revisando maniáticamente los obituarios hasta encontrarse lleno de congoja con la infausta confirmación.

Leyendo las andanzas de Bernhard, termina uno reconciliado con la capacidad de no tomarse las cosas -ni las buenas ni las malas- demasiado a pecho; con la sabiduría de acoger con humildad y buen humor el sufrimiento y las penurias y con el gusto de leer sin propósito alguno, por el puro goce del acto mismo. Aprende uno también a comprometerse con la propia vocación y con el arte, a pesar de los altibajos y vicisitudes, hasta las últimas consecuencias.

Mis Premios es uno de esos libros que uno quisiera que se prolongara hasta el infinito, y, sin embargo, el número de premios que un escritor como Bernhard, perpetuamente enfrentado al establishment, pudiera haber recibido a lo largo de su vida es relativamente limitado. Sobre todo si de hecho uno es más bien proclive a rechazarlos, a menos que haya una jugosa y necesaria suma de dinero de por medio. La gran humorada -o acaso deberíamos decir moraleja- de Bernhard es que uno no debería hacer nunca algo en contra de sus principios. A menos, claro está, en una ocurrencia que bien podría haber salido de la mente del propio Groucho Marx, que lo haga por dinero; y que, fiel a su arte, sepa luego contarlo con desenfado, humor y maestría.

Ignoro qué misteriosa conexión puede existir entre Newman y Bernhard, pues es difícil imaginar dos personajes más aparentemente opuestos. Sería un atrevimiento de mi parte intentar descifrar una enigmática coincidencia que tal vez sólo sucedió en mi mente. Ambos fueron escritores. Quizás ambos fueron, a su modo, unos rebeldes. Quizás ninguno de ellos descansó hasta alcanzar la verdad plena de su propia vocación. Newman sufrió las contradicciones que le acarrearía su conversión, Bernhard vivió una existencia a menudo solitaria y marcada por el caos que intentó ordenar a través de la escritura. Sólo se me viene a la mente aquella frase del monje estadounidense Thomas Merton: “to be a saint is to be oneself”. El propio Papa León, en la ceremonia de proclamación de Newman, a lo mejor arrojó un poco más de luz sobre aquello que tal vez pudieran compartir Newman y Bernhard al hablar de la importancia de la vida intelectual, de aquellas personas que parecen no producir nada, según los parámetros de una economía que excluye y mata[1].

Newman murió en olor a santidad el 11 de agosto de 1890. Bernhard murió en el olvido, casi un siglo después, en 1989, tras sufrir un paro cardíaco sin haber visto publicado su libro, el cual seguramente le hubiera reportado otro premio, cuyo dinero, que tan afanosamente buscó en vida por pura necesidad -y que otros buscamos por puras ansias de falsa seguridad-, ahora sabemos, o deberíamos saber, no nos hará ninguna falta después de muertos.

[1] El Papa: Newman, Doctor de la Iglesia, luz para las nuevas generaciones

Lee también:Diálogo y caridad: claves para la reconciliación en tiempos difíciles