Por Alfredo Infante, s.j.*

Cuando el campesino sin tierra adquiere una parcela y siente por primera vez que ese trozo de tierra es suyo, que puede cuidarla y trabajarla para vivir de ella, una alegría inmensa inunda su alma.

Cuando un ser querido ha emigrado y nos reencontramos con él, nos sentimos en casa y lloramos de contento.

Cuando el inmigrante en tierra extranjera adquiere un documento de identidad en el país que lo acoge, el alma se le inflama de contento y una paz profunda habita en su corazón.

Cuando la familia sin techo conquista con esfuerzo una casa propia, su vida cambia, la paz se estrena en su alma.

Así se sintieron los israelitas al llegar a Canaán (Josué 5, 9.10-12), porque “después de aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán” y ya no volvieron a tener maná, porque el maná era un anticipo, un signo esperanzador de la tierra prometida que el buen Dios le había dado como señal de su presencia.

El pueblo de Israel esclavo en Egipto, sin derechos, explotado, en condiciones de vida indignas, ahora entra a un lugar en el que se reconcilia consigo mismo, con la tierra, con el trabajo, y tiene la oportunidad de pasar de ser masa desarticulada y fragmentada a pueblo organizado, en alianza con el Dios de la vida y de la historia. La dicha de comer de los frutos de la tierra y del trabajo desborda de gozo su alma.

En el Evangelio (Lc 15), escribas y fariseos, critican a Jesús porque acoge a publicanos y pecadores, y se sienta a la mesa con ellos, revelando el corazón misericordioso del Padre. Estas autoridades religiosas cuestionan y persiguen a Jesús porque han olvidado que Dios ha sido compasivo y misericordioso con ellos. Se han olvidado que ellos también fueron acogidos por pura misericordia de Dios en Canaán, como nos lo cuenta Josué en su libro. Ante el escándalo de escribas y fariseos, y sus señalamientos en contra del proceder del Nazareno, el sabio Jesús no entra directamente en controversia, los confronta con la parábola del Padre misericordioso.

Recordemos que el capítulo 15 de Lucas, nos muestra a un Dios que nos busca (parábola de la oveja perdida y la monedita extraviada) y a un Dios que espera nuestro regreso desvelado, con los brazos abiertos y que derrocha sus bienes y su tiempo para celebrar nuestro regreso, porque estábamos muertos y hemos vuelto a la vida. Dios nos busca y nos acoge porque nos ama, este es el mensaje de Lucas 15.

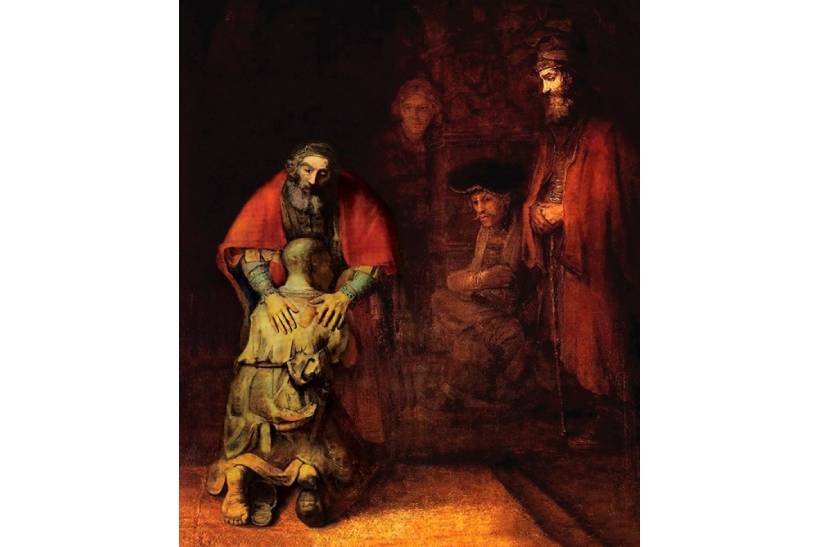

Por eso, en este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos propone este IV domingo contemplar la escena del Padre misericordioso. Donde los brazos abiertos del Padre, la mesa y la fiesta son señal del perdón de Dios, que nos recrea y reconcilia con nosotros mismos, con los demás, la creación y con Dios.

El hijo extraviado llora, se siente indigno, dice “ya no merezco llamarme hijo tuyo”, pero el Padre lo abraza y lo reviste de misericordia.

El pintor holandés, Rembrandt (1662) pintó esta escena mostrando que los brazos del padre revelan paternidad y maternidad. Un brazo es masculino y otro femenino. Jesús, con la parábola, revela que la paternidad misericordiosa de Dios no tiene nada que ver con el imaginario y sensibilidad patriarcal de la cultura hebrea de su tiempo.

El Dios padre misericordioso que nos revela Jesús, es un Dios padre-madre, que nos recibe en su corazón y se alegra con nuestro regreso.

El hijo mayor decide no entrar a la fiesta. Él representa a los escribas y fariseos, y a todos aquellos que se escandalizan del derroche misericordioso de Dios, y esperan que se juzgue y condene al pecador. Para el hijo mayor, el hijo menor que ofendió al padre, debe ser excluido, por justicia. Es lo que un padre, en la cultura patriarcal haría y a todos les parecería justo. La misericordia de Dios padre-madre es escandalosa porque trasciende la justicia.

Según Pablo en Corintios (5,17-21) es esta misericordia la que acontece en Cristo Jesús, “en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo mismo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confío el ministerio de la reconciliación”.

En el corazón misericordioso de Cristo, signo visible del amor del Padre, seremos reconciliados. Él es nuestra tierra prometida, hacia donde peregrinamos y, por eso, nuestra misión es “ser embajadores de Cristo”, trabajar incansablemente por la reconciliación de la familia humana, con la creación y con Dios.

La imagen de Jesús sentado a la mesa con publicanos y pecadores reconociendo su dignidad y convocándolos a la fraternidad, es sacramento del amor del Padre-madre, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y que todos alcancemos la dicha de la plenitud, reconciliándonos con nosotros mismos, con los demás, con la creación y con Dios.

Jesús es nuestra tierra prometida, “confía en él y saltaras de gozo”, “haz la prueba y verás que bueno es el Señor” (Salmo 33).